Earth Hour: Licht aus für die größte Klima- und Umweltschutzaktion der Welt

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Auch in diesem Jahr setzen weltweit wieder mehrere Tausend Städte und Gemeinden am 23. März bei der 18. Auflage der Earth Hour ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz. Aktuelle Messungen zum Temperaturanstieg auf der Erde zeigen, dass die Weltgemeinschaft den Ausstoß von Treibhausgasemissionen dringend weiter verringern muss – sonst droht das Klimasystem zu kippen.

Die mehr als 30 Meter hohe Christusstatue im brasilianischen Rio de Janeiro, der mehr als 600 Meter hohe Fernsehturm im japanischen Tokio, das Opernhaus im australischen Sydney sowie die Kathedrale Notre-Dame in der französischen Hauptstadt Paris: All diese markanten Wahrzeichen blieben im vergangenen Jahr für 60 Minuten dunkel.

Bei der sogenannten Earth Hour sind Städte, Gemeinden und Privatpersonen weltweit dazu aufgerufen, in ihren jeweiligen Zeitzonen ab 20:30 Uhr für eine Stunde das Licht auszuschalten und damit ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Auch in Deutschland nahmen im Vorjahr insgesamt 575 Städte und Gemeinden an dieser Aktion teil. So wurde in Berlin beispielsweise die Beleuchtung des Brandenburger Tors ausgeschaltet. Gleiches galt für Schloss Neuschwanstein und den Kölner Dom.

Ihren Ursprung hat die Earth Hour in Australien. Im Jahr 2007 rief die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF die Bevölkerung Sydneys dazu auf, zu Hause für eine Stunde das Licht auszuschalten. Mehr als zwei Millionen Haushalte folgten damals diesem Apell. Seither weitete sich die Aktion auf die restlichen Kontinente rund um den Globus aus. Deutschland nahm erstmals im Jahr 2009 mit den Städten Berlin, Bonn und Hamburg teil. Dem Veranstalter WWF zufolge hat sich die Earth Hour inzwischen zur weltweit größten Klima- und Umweltschutzaktion entwickelt.

Treibhausgasemissionen treiben die Erderwärmung an

Ziel der Earth Hour ist es, auf den Klimawandel und die damit verbundenen Folgen für das Leben auf der Erde aufmerksam zu machen. Doch warum ist es dringender denn je, dieses Problem anzugehen? Das Klima unterliegt Schwankungen und Veränderungen. Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Wechsel zwischen kalten Perioden, sogenannten Glazialen, und warmen Perioden, sogenannten Interglazialen.

In den zurückliegenden Jahrzehnten zeichnete sich allerdings eindeutig ab, dass die Temperaturen auf der Erde kontinuierlich steigen. Zu dieser globalen Erderwärmung tragen vor allem die vom Mensch verursachten Treibhausgasemissionen bei. Besonders im Blickpunkt steht dabei der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2). Durch die Verbrennung von kohlenstoffhaltigen Materialien wie Kohle, Diesel, Benzin, Heizöl oder Erdgas wurden große Mengen dieser CO2-Emissionen freigesetzt.

Unter dem „Dach“ wird es immer wärmer

Das Problem: CO2 und andere Treibhausgase wie Methan oder Lachgas verstärken den sogenannten Treibhauseffekt. Grundsätzlich ist unsere Atmosphäre so aufgebaut, dass Sonnenstrahlen bis zur Erde durchdringen können. Andersherum hält die aus verschiedenen Gasen bestehende Hülle die von den Ozeanen und Kontinenten reflektierte Wärmestrahlung aber teilweise zurück.

Auf diese Weise funktioniert die Atmosphäre wie das Dach eines Gewächshauses. Ohne dieses Phänomen wäre es auf der Erde viel zu kalt und ein Leben somit unmöglich.

Die Treibhausgasemissionen, die sich in der Atmosphäre sammeln, beeinträchtigen diesen Kreislauf allerdings zunehmend. Sie wirken wie eine Barriere und verhindern, dass Teile der Wärmestrahlen zurück ins All gelangen. Dies führt dazu, dass sich die Atmosphäre immer weiter aufheizt und auch die Temperaturen auf unserem Planeten steigen.

Das Jahr 2023 sprengt alle bisherigen Wärmerekorde

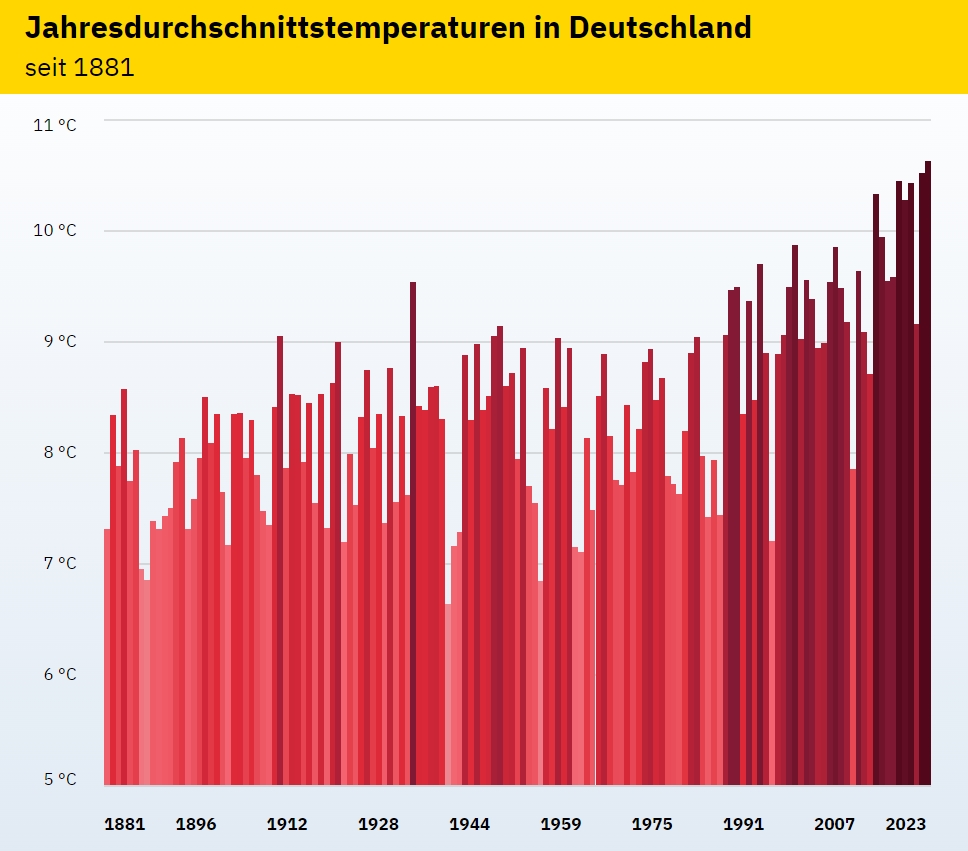

In Deutschland beispielsweise war es seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen Ende des 19. Jahrhunderts noch nie so warm wie im Jahr 2023. Die Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ergaben über den Jahresverlauf eine Durchschnittstemperatur von 10,63 Grad Celsius. Damit lag dieser Wert minimal über dem bisherigen Rekordwert aus dem Jahr 2022. Laut DWD waren dafür vor allem ein milder Winter und ein warmer Herbst verantwortlich.

Ein ähnlicher Trend lässt sich beim Blick auf die globale Durchschnittstemperatur beobachten. Diese übertraf mit 14,98 Grad Celsius nochmals den im Jahr 2016 gemessenen Höchstwert, wie aus Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus hervorgeht. Die globale Durchschnittstemperatur lag damit im vergangenen Jahr 1,48 Grad Celsius über dem Mittelwert der Jahre 1850 bis 1900.

Ist das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten?

Zur Einordnung: Auf der Weltklimakonferenz im Dezember 2015 in Paris verständigten sich die knapp 200 teilnehmenden Nationen darauf, die globale Erderwärmung bis zum Jahr 2100 auf möglichst 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Expert*innen zufolge könnte es 2024 sogar durchaus passieren, dass diese 1,5-Grad-Marke erstmals überschritten wird.

Klimaforscher*innen mahnen deshalb an, die weltweiten Treibhausgasemissionen weiter zu reduzieren und die Zielvorgabe aus dem Pariser Klimaabkommen dauerhaft einzuhalten. Die 1,5-Grad-Marke definiert nämlich den sogenannten Kipppunkt – eine kritische Grenze, an der vom Klimawandel verursachte Entwicklungen wie beispielsweise das Korallensterben nicht mehr aufgehalten werden können.

Angebote für den Unterricht:

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

hessenschau | Rekordjahr: Deshalb war 2023 auch in Hessen viel zu warm

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}