Trockenheit bringt den natürlichen Wasserkreislauf ins Stocken

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Der Weltwassertag am 22. März unterstreicht die ökologische und ökonomische Bedeutung des Wassers für das Leben auf der Erde. Die tief im Boden verborgenen Wasserreserven schwinden jedoch zusehends. Eine entscheidende Rolle dabei spielen die Folgen des Klimawandels.

Ohne Wasser wäre das Leben auf der Erde nicht möglich. Keine andere natürliche Ressource hat für Tiere und Pflanzen einen so hohen Stellenwert wie Wasser. Dies gilt auch für die Menschen. Ohne Essen können sie mehrere Wochen überleben, ohne Wasser lediglich wenige Tage. Auch ansonsten ist die Weltbevölkerung stark abhängig von der chemischen Verbindung aus Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) – egal ob beim Geschirrspülen und Putzen oder bei der täglichen Körperhygiene.

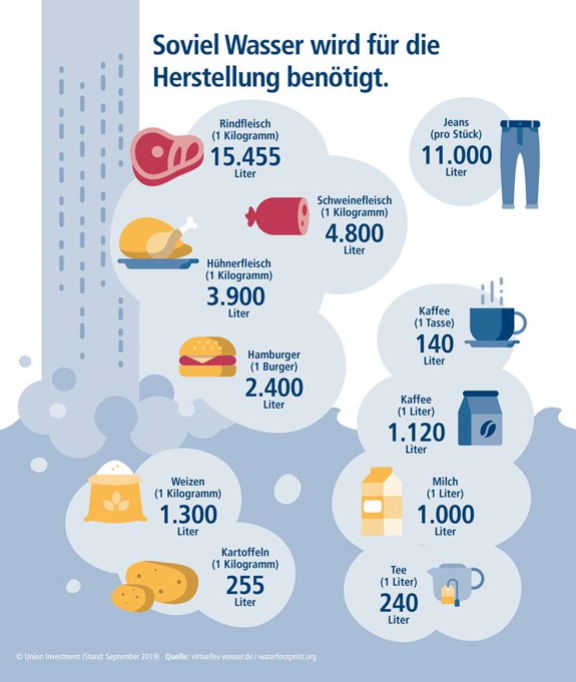

In Deutschland verbraucht jede Person circa 128 Liter Wasser pro Tag. Dies gab das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltwassertages 2022 bekannt. Diese Zahl bezieht sich jedoch nur auf den tatsächlichen Wasserverbrauch. Genau genommen kommt noch sogenanntes virtuelles Wasser hinzu. Dabei handelt es sich um „versteckte“ Wassermengen, die bei der Herstellung von Produkten oder Lebensmitteln wie zum Beispiel Obst und Gemüse benötigt werden. Laut Umweltbundesamt nutzt demnach jede/r Deutsche pro Tag insgesamt 7.200 Liter Wasser.

Grundwasserspiegel sinken vor allem in trockenen Klimazonen

Ein Großteil dieses Wassers kommt aus den tief in der Erde liegenden Grundwasserreservoirs. In den zurückliegenden Jahren nahmen die Grundwasserbestände aufgrund langanhaltender Dürre und ausbleibender Niederschläge jedoch kontinuierlich ab.

Diese Entwicklung betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder in Europa und auf der Welt – wie eine im Januar 2024 veröffentlichte Studie von Forscher*innen aus der Schweiz und den USA nun belegt.

Das Team analysierte dafür Daten von mehreren Tausend Grundwassermessstellen in über 40 verschiedenen Ländern aus den vergangenen 40 Jahren. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass bei zwölf Prozent der insgesamt 1.700 untersuchten Grundwassersystemen der Wasserstand um mehr als einen halben Meter pro Jahr gesunken ist.

In der spanischen Region Murcia liegt dieser Wert sogar bei 1,60 Meter. Auch in anderen trockenen Klimazonen und landwirtschaftlich intensiv genutzten Gegenden war dieser rasante Abfall zu beobachten.

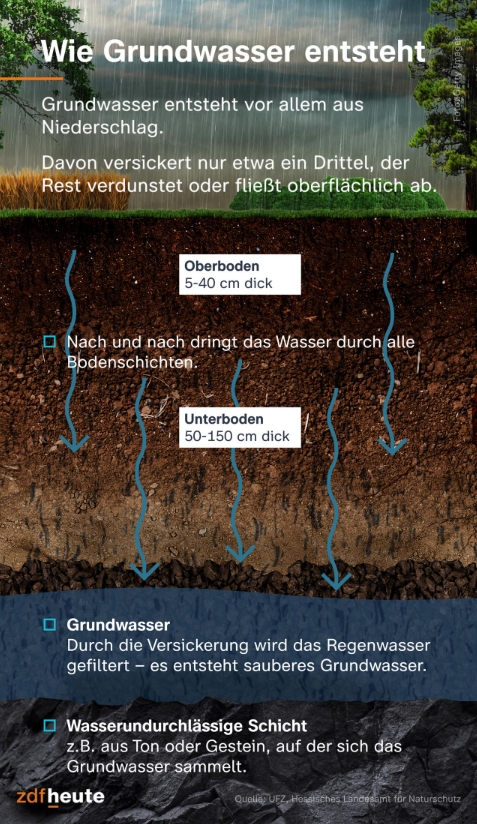

Die Sonne setzt den Wasserkreislauf in Gang

Doch woran liegt das? Grundwasser ist eigentlich Teil eines sich stetig erneuernden Kreislaufs: Aufgrund der Sonneneinstrahlung verdunstet ein Teil des Wassers in den Weltmeeren und auf der Erdoberfläche. Die feuchte Luft steigt in die Atmosphäre auf, kühlt sich dabei ab und die darin enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Die Folge: Es bilden sich zahlreiche kleine Wassertropfen, die sich zu Wolken formieren und anschließend in Form von Regen wieder auf die Erde fallen.

Ein Teil dieser Regenfälle speist auch das Grundwasser. Die Niederschläge versickern im Boden und füllen dort Hohlräume zwischen Gesteinen, Sand und Kies aus. Positiver Nebeneffekt: Auf dem Weg durch die verschiedenen Gesteinsschichten wird dieses Sickerwasser bereits so stark gefiltert, dass es nach dem Hochpumpen nur in geringem Maße für die Trinkwasserversorgung aufbereitet werden muss. In den Grundwasserleitern angekommen, fließen die Wassermassen dann aufgrund des natürlichen Gefälles durch den Boden in Richtung von Flüssen, Meeren oder Quellen. Damit versorgt das Grundwasser zu einem Großteil sämtliche andere Gewässer auf der Erde – bis der Kreislauf von vorne beginnt. Bleiben die Niederschläge allerdings aus und wird gleichzeitig zu viel Wasser aus dem Boden entnommen, fällt der Grundwasserspiegel ab.

Niederschläge sorgen für etwas Erholung

Die zurückliegenden Dürrejahre setzten den Grundwasserreserven also erheblich zu. Umso wichtiger waren in Deutschland die ausgiebigen Regenfälle im Jahr 2023. Wie das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) im Dezember 2023 bekannt gab, konnten sich dadurch die gesunkenen Grundwasserspiegel im Jahresverlauf etwas erholen. Laut UFZ sind die Böden momentan bis auf eine Tiefe von 60 Zentimetern mit ausreichend Feuchtigkeit versorgt. In Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind sie in zwei Metern Tiefe sogar so nass wie selten zuvor.

Zwar droht den Meinungen von Expert*innen zufolge trotz der zunehmenden Trockenheit zumindest in Deutschland vorerst keine Wasserknappheit, doch die Grundwasserstände liegen noch immer nicht auf Normalniveau. Daran änderten auch die mit durchschnittlich circa 257 Liter Niederschlag pro Quadratmeter regenreichsten Herbstmonate seit 22 Jahren nichts.

Nationale Wasserstrategie soll wertvolle Ressourcen schützen

Um die Wasserversorgung langfristig abzusichern, hat die Bundesregierung im Frühjahr 2023 die Nationale Wasserstrategie verabschiedet. Bis zum Jahr 2050 sollen unter anderem das Grundwasser sowie Bäche, Flüsse und Seen stärker geschützt und damit der natürliche Wasserkreislauf gestärkt werden.

Bei der Umsetzung dieses Ziels spielt auch die Förderung sogenannter Schwammstädte eine Rolle. Dabei werden Städte baulich so gestaltet, dass Grünflächen das Regenwasser wie ein Schwamm aufnehmen, speichern und in Dürreperioden wieder abgeben. Davon würde auch der Grundwasserhaushalt profitieren.

Insbesondere in Städten wurden nämlich zuletzt immer mehr Flächen durch Beton, Pflaster oder Asphalt versiegelt. Das Wasser versickert deshalb nur zu geringen Teilen oder überhaupt nicht im Boden, sondern wird stattdessen in die Kanalisation abgeleitet.

Im Klima-Monitoringbericht aus dem Jahr 2023 nennt die Bundesregierung diese zunehmende Flächenversiegelung als einer der Gründe, weshalb Deutschland seit 2000 jährlich 2,5 Kubikkilometer Wasser verliert.

Fünf Tipps, wie jede/r schonend mit der Ressource Wasser umgehen kann:

1. Geringerer Wasserverbrauch bei der Toilettenspülung

Laut Bundesumweltministerium verbraucht eine Toilette bei einer Spülung bis zu 14 Liter Wasser. Sie zählt damit zu den größten Wasserverbrauchern im Alltag. Bei vielen Toiletten gibt es allerdings am Spülkasten eine kleine Taste, mit der die Wassermenge deutlich reduziert werden kann.

2. Wasser nicht permanent laufen lassen

Durch einen voll aufgedrehten Wasserhahn fließen im Schnitt pro Minute bis zu 15 Liter Wasser. Das bedeutet: Wer zum Beispiel drei Minuten Zähne putzt, ohne dabei den Hahn abzudrehen, verschwendet bis zu 45 Liter Wasser. Ähnlich sieht es beim Händewaschen oder Einseifen unter der Dusche aus. Das Wasser nicht permanent laufen zu lassen, bietet hohes Einsparpotenzial.

3. Waschmaschine und Geschirrspüler effizient nutzen

Bei modernen Waschmaschinen ist im Vergleich zu älteren Geräten häufig nicht nur der Energie-, sondern auch der Wasserverbrauch geringer. Doch grundsätzlich gilt: Eine Waschmaschine sollte immer gut gefüllt sein, bevor sie angeschaltet wird. Wer jedes Mal für nur wenige Kleidungsstücke die Maschine startet, verbraucht deutlich mehr Wasser. Dies gilt auch für die Spülmaschine und verschmutztes Geschirr.

4. Regenwasser für den Garten auffangen

Die Blumen oder das Gemüse im eigenen Garten im Sommer bei großer Hitze jeden Tag mit Leitungswasser zu wässern, treibt den Verbrauch enorm nach oben. Wenn möglich sollte deshalb das Regenwasser in einer Tonne oder Zisterne aufgefangen werden, um es dann für die niederschlagsarme Sommerzeit zum Gießen zu nutzen.

5. Bewusster einkaufen

Laut Bundesumweltministerium kaufen die Deutschen pro Jahr 60 neue Kleidungsstücke. Allerdings wird mehr als ein Drittel davon nie oder nur selten getragen. Dabei kommen bei der Herstellung von Textilien große Mengen Wasser zum Einsatz – sowohl beim Anbau von zum Beispiel Baumwolle als auch später beim Bleichen oder Färben. Deshalb sollte darauf geachtet werden, im Schrank nicht massenhaft ungetragene Kleidungsstücke zu sammeln, sondern nur das zu kaufen, was auch wirklich benötigt wird.

Angebote für den Unterricht:

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

Terra X plus | Wie der Wasserkreislauf der Erde funktioniert

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}