Artenschutz = Klimaschutz = stabiles Ökosystem

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Der Erhalt der Tier- und Pflanzenvielfalt auf der Erde gehört zu den drängendsten Aufgaben der Weltgemeinschaft. Dies wird vor allem mit Blick auf die jüngsten Zahlen deutlich. Gerät das Zusammenspiel der Lebewesen in der Natur durcheinander, stehen auch wichtige Ökosystemleistungen auf dem Spiel: eine Zusammenfassung zum Welttag des Artenschutzes am 3. März.

Auf der Erde gibt es eine so große Fülle an verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, dass ein Großteil der Spezies bislang noch unentdeckt ist. Schätzungen gehen davon aus, dass aktuell weltweit mehr als acht Millionen verschiedene Tier- und Pflanzenarten existieren. In den zurückliegenden Jahren nahm diese Vielfalt jedoch immer weiter ab. Gleichzeitig stieg die Zahl der vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten rapide an.

In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass weltweit circa zwei Millionen aller Tier- und Pflanzenarten als gefährdet gelten. Zu diesem Ergebnis kam kürzlich ein internationales Team aus Forschenden unter Beteiligung der Universität Trier. Damit liegen die aktuellen Angaben nochmals deutlich über den Schätzungen aus dem Jahr 2019. Damals stufte der Weltbiodiversitätsrat etwa eine Million Arten als gefährdet ein.

Vor allem auf einem Kontinent spitzt sich die Lage immer weiter zu. Laut der im November 2023 veröffentlichten Studie ist in den kommenden Jahren allein in Europa jede fünfte der insgesamt knapp 15.000 untersuchten Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Die Wissenschaftler*innen stellten bei ihren Analysen fest, dass bei wirbellosen Tieren wie Schmetterlingen oder Bienen sogar rund jede vierte Spezies gefährdet ist.

Artenvielfalt als Garant für ein stabiles Ökosystem

Angesichts dieser Entwicklung kommt es mehr denn je darauf an, die Vielzahl an unterschiedlichen Tier- und Pflanzenarten konsequent zu schützen – egal ob in Europa oder auf anderen Kontinenten. Das Zusammenspiel der Lebewesen in der Natur hat nämlich entscheidende Auswirkungen auf unser Ökosystem. Pflanzen liefern beispielsweise Nahrung und Wirkstoffe für Arzneimittel. Zudem fungieren sie als Klimaregulator, indem sie mittels Fotosynthese der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen und Sauerstoff freisetzen.

Ein funktionierendes und widerstandsfähiges Ökosystem funktioniert allerdings nur, wenn es eine möglichst große Artenvielfalt gibt. Der Grund: Tiere und Pflanzen sind auf unterschiedliche Weise miteinander verbunden und stark voneinander abhängig. In diesem Geflecht füllt jede Spezies ihre Rolle aus – mag diese auch noch so unscheinbar sein. Schon das Aussterben einer Pflanze kann eine Kettenreaktion auslösen und Auswirkungen auf die gesamte Nahrungskette haben.

Tiere und Pflanzen verlieren immer mehr Lebensräume

Doch was waren die Gründe für den rasanten Schwund der Artenvielfalt zuletzt? Einer der Gründe ist der zunehmende Flächenbedarf der Menschen, dem oftmals der Lebensraum von Tier- und Pflanzenarten zum Opfer fällt. Naturlandschaften wie Wälder, Weiden, Wiesen oder Flüsse mussten immer wieder Gebäuden, Straßen oder landwirtschaftlichen Nutzflächen weichen.

Apropos Landwirtschaft: Immer häufiger wird inzwischen auf Feldern nur noch eine Pflanzensorte angebaut – wie beispielsweise Mais oder Weizen. Auch diese Monokulturen haben negative Auswirkungen auf die Artenvielfalt, denn Schmetterlinge, Wildbienen und andere Insekten sind auf viele verschiedene Blühpflanzen angewiesen, um zu überleben. Auf Monokultur-Äckern finden sie jedoch nicht mehr dieses variantenreiche Angebot vor. Hinzu kommt: Monokulturen sind anfällig für Schädlinge. Um die Pflanzen davor zu schützen, kommen deshalb Pestizide und Herbizide zum Einsatz, worunter die Insekten ebenfalls leiden. Nicht von der Hand zu weisen ist zudem der Einfluss des Klimawandels auf den Rückgang der Tier- und Pflanzenarten. Teilweise steigen die Temperaturen in den verschiedenen Lebensräumen so schnell an, dass Tiere oder Pflanzen kaum eine Chance haben, sich in so kurzer Zeit anzupassen.

Asiatische Hornisse bedroht heimische Bienen

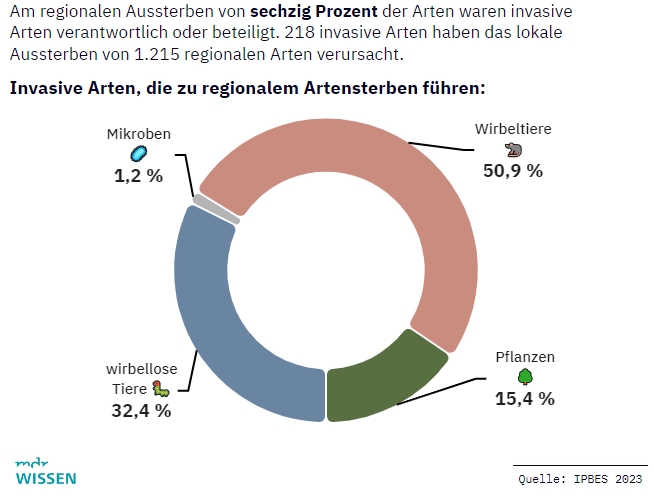

Lange Zeit unerforscht im Zusammenhang mit dem Biodiversitätsverlust blieb die Rolle von sogenannten invasiven Arten. Dabei geht es um gebietsfremde Tiere und Pflanzen von anderen Kontinenten, die sich außerhalb ihres angestammten Lebensraumes ausbreiten und dadurch heimische Arten verdrängen und das bestehende Ökosystem beeinträchtigen. Im September 2023 vermeldete der Weltbiodiversitätsrat in einem Bericht, dass beim Aussterben von Tier- und Pflanzenarten in etwa 60 Prozent der Fälle invasive Arten einen entscheidenden Einfluss hatten.

In Rheinland-Pfalz zum Beispiel weitet die Asiatische Hornisse ihren Lebensraum immer weiter aus. Das rund drei Zentimeter große Tier ernährt sich nicht nur von Insekten, sondern greift auch im Schwarm heimische Honigbienen in deren Bienenstock an. Nach Angaben des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz wurden auf diese Weise in den vergangenen Monaten bereits ganze Bienenvölker getötet.

Wisent als Symbol für gelungenen Artenschutz

Um den Artenschwund einzudämmen und die Biodiversität langfristig zu erhalten, haben die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) auf der Artenschutzkonferenz im kanadischen Montreal beschlossen, bis zum Jahr 2030 mindestens 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen und damit wichtige Lebensräume zu retten.

Dass solche Maßnahmen erfolgreich verlaufen und sich Tier- oder Pflanzenpopulationen erholen können, zeigt das Beispiel Wisent. Das bis zu einer Tonne schwere Wildrind stand vor mehr als 100 Jahren kurz vor dem Aussterben. Viele Länder stellten anschließend den Wisent unter besonderen Schutz und initiierten Wiederansiedlungsprojekte. Nach Angaben der Umwelt- und Naturschutzorganisation WWF konnte dadurch die Zahl der weltweit lebenden Tiere auf mehr als 7.000 erhöht werden.

Fünf Tipps, wie Sie im eigenen Garten einen Beitrag zum Artenschutz leisten:

1. Eine Blühwiese anlegen

Eine Blühwiese aus zahlreichen unterschiedlichen Wildblumen wie beispielsweise Hornklee oder Klatschmohn sind die ideale Nahrungsquelle für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten.

2. Winterquartiere anlegen

Auf unkomplizierte Weise lassen sich im eigenen Garten Winterquartiere für heimische Tierarten gestalten. Igel überwintern beispielsweise häufig in Laubhaufen oder Holzstapeln, während Bienen in verblühten Gehölzen Unterschlupf finden. Deshalb sollte auch im Herbst nicht alles komplett zurückgeschnitten werden.

3. Eine Ecke wuchern lassen

Unkräuter sind zwar oftmals zwischen den bunt blühenden Pflanzen nicht schön anzusehen. Doch sie spielen in unserem Ökosystem eine wichtige Rolle. So sind verschiedene Schmetterlingsarten zum Beispiel auf Brennnesseln als Nahrungsgrundlage angewiesen.

4. Wasserquellen schaffen

Ein kleines Gewässer im eigenen Garten zieht viele verschiedene Tiere an. Denn alle Spezies brauchen Wasser zum Überleben. Solch ein Biotop ist für Frösche, Molche, Libellen, Wasserläufer und andere Insekten ein wichtiger Lebensraum.

5. Schädlinge und Unkraut nicht mit Chemie bekämpfen

Auf den Einsatz von chemischen Mitteln bei der Schädlings- und Unkrautbekämpfung sollte verzichtet werden, auch wenn Blatt- und Schildläuse oder Kartoffelkäfer und Raupen an den Pflanzen nicht schön anzusehen sind oder sogar die Ernte verringern. Laut Tierschutzorganisation WWF helfen häufig schon natürliche Fressfeinde wie Marienkäfer oder Schlupfwespen sowie biologische Hilfsmittel wie zum Beispiel Kaffee oder Brennnesseljauche.

Angebote für den Unterricht:

Artenschutz im Unterallgäu: Das Projekt "Arche Noah" | BR

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}