Deutsche Schulen ringen um digitalen Anschluss

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Die Digitalisierung an deutschen Schulen schreitet nur langsam voran. Umfangreiche Investitionen in bessere Internetverbindungen, Smartboards und Tablets sind wichtiger denn je. Doch ausgerechnet jetzt steht ein milliardenschweres Förderprogramm auf der Kippe. Droht Deutschland abgehängt zu werden? Eine Einordnung zum Welttag der Bildung am 24. Januar.

Mehr als 175 Milliarden Euro haben Bund, Länder und Gemeinden im Jahr 2022 in das deutsche Bildungssystem investiert. Dies geht aus dem Ende 2023 vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Bildungsfinanzbericht hervor. Im Vergleich zum Jahr 2015 sind die Bildungsausgaben damit um circa 40 Prozent gestiegen. Damals flossen noch etwa 125 Milliarden Euro in Schulen, Universitäten sowie in die Kinderbetreuung.

Mit 87,5 Milliarden Euro entfällt knapp die Hälfte der aktuellen Ausgaben auf das Schulsystem. Geht es nach Bildungsgewerkschaften und Expert*innen, braucht es allerdings deutlich mehr finanzielle Mittel, um das reformbedürftige System zu erneuern und zukunftsfähig aufzustellen, denn: häufig prägen Probleme wie fehlende Lehrkräfte oder veraltete Schulgebäude und Klassenräume den Alltag der Bildungseinrichtungen. Ganz zu schweigen vom stockenden Ausbau der Digitalisierung.

Den Schulen fehlt es an technischer Ausstattung

Zwar investierten die Länder im Laufe der Corona-Pandemie kontinuierlich in digitale Lernplattformen, bessere Internetverbindungen und mobile Endgeräte, doch mitunter herrscht deutschlandweit immer noch ein großes Gefälle an den Schulen. Während mancherorts Tablets oder interaktive Whiteboards einen festen Platz in der Unterrichtsgestaltung einnehmen, ringen andere Bildungseinrichtungen um den digitalen Anschluss.

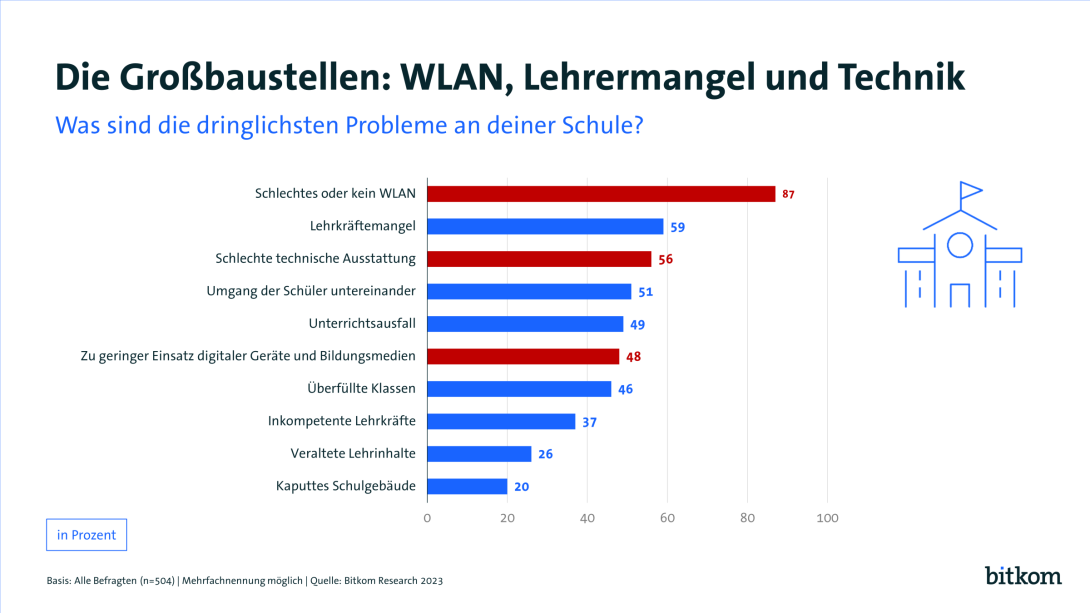

Auch die Schüler*innen sehen in puncto Digitalisierung erheblichen Nachholbedarf. Einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom aus dem Sommer 2023 zufolge sehen etwa neun von zehn befragten Jugendlichen schlechtes oder fehlendes WLAN als eines der dringlichsten Probleme ihrer Schule. 56 Prozent der Befragten bemängeln eine schlechte technische Ausstattung. Zudem wünscht sich knapp die Hälfte, dass digitale Endgeräte und Lerninhalte stärker in den Unterricht eingebunden werden.

Geht der Digitalpakt Schule in die nächste Runde?

Auf dem Weg zu einer besseren digitalen Bildungsinfrastruktur steht den Schulen ein Fördertopf zur Verfügung. Dieser wurde Ende 2019 ins Leben gerufen, um Internetanschlüsse, Server, Smartboards, Tablets und Laptops zu finanzieren. Der sogenannte „Digitalpakt Schule“ umfasst ein Investitionsvolumen von insgesamt 6,5 Milliarden Euro und läuft noch bis Mai 2024. Mehr als zwei Milliarden Euro davon flossen bislang in konkrete Projekte. Die restliche Summe ist bereits nahezu vollständig verplant, wie Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Herbst 2023 mitteilte.

Wie es mit dem „Digitalpakt Schule“ nun weitergeht, steht allerdings noch nicht fest. Ursprünglich sollte das Förderprogramm über das Laufzeitende fortgesetzt werden. Darauf einigten sich die regierenden Parteien in ihrem Koalitionsvertrag. „Gemeinsam mit den Ländern werden wir einen Digitalpakt 2.0 für Schulen mit einer Laufzeit bis 2030 auf den Weg bringen“, heißt es im Wortlaut. Konkrete Informationen zur Ausgestaltung einer Neuauflage des Programms sind bislang jedoch noch nicht bekannt.

Estland gilt als Paradebeispiel für die Digitalisierung des Schulsystems

Bildungsexpert*innen befürchten, dass Schulen ohne diese finanzielle Unterstützung den Ausbau der Digitalisierung stoppen müssen und erheblich zurückgeworfen werden. Schon jetzt zeigt sich im europaweiten Vergleich, dass Deutschland hinsichtlich digitaler Lernangebote Ländern wie Frankreich, Dänemark oder Österreich hinterherhinkt.

Als Vorreiter bei Online-Bildungsangeboten in Europa gilt jedoch Estland. Das knapp 50.000 Quadratkilometer große Land an der Ostsee legte den Grundstein dafür schon vor der Jahrtausendwende, als die Regierung die Computer- und Netzwerkinfrastruktur ausbauen ließ. In Estland ist der Zugang zu Internet sogar seit 2000 in den Grundrechten festgehalten. Zudem gibt es fast im ganzen Land freies WLAN.

Diese Entwicklung kam auch den Schulen zugute: bereits 1999 hatten alle estnischen Bildungseinrichtungen einen Internetzugang. Viele Abläufe im Schulalltag wurden seither digitalisiert. Lehrkräfte nutzen beispielsweise seit etwa 20 Jahren ein digitales Verwaltungssystem, in dem sie Noten eintragen, Aufgaben verteilen, Lehrmaterialien ordnen und Fehltage von Schüler*innen festhalten können. Der Wechsel von Präsenz- zu Online-Unterricht aufgrund der Corona-Pandemie brachte deshalb keine großen Umstellungen mit sich.

Angebote für den Unterricht:

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

BR24 | Die „Digitale Schule der Zukunft“

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}