Aus Alt mach Neu: Ressourcenschonung durch Recycling

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Mit Beginn des Kunststoffzeitalters Mitte des 20. Jahrhunderts und steigenden Abfallmengen gewannen Mülltrennung und Wiederverwertung immer stärker an Bedeutung. Auch heute noch gilt Recycling als wichtiges Instrument, um die Umwelt und natürliche Ressourcen besser zu schützen. Warum dabei vor allem Plastik im Mittelpunkt steht: Einblicke zum Global Recycling Day am 18. März.

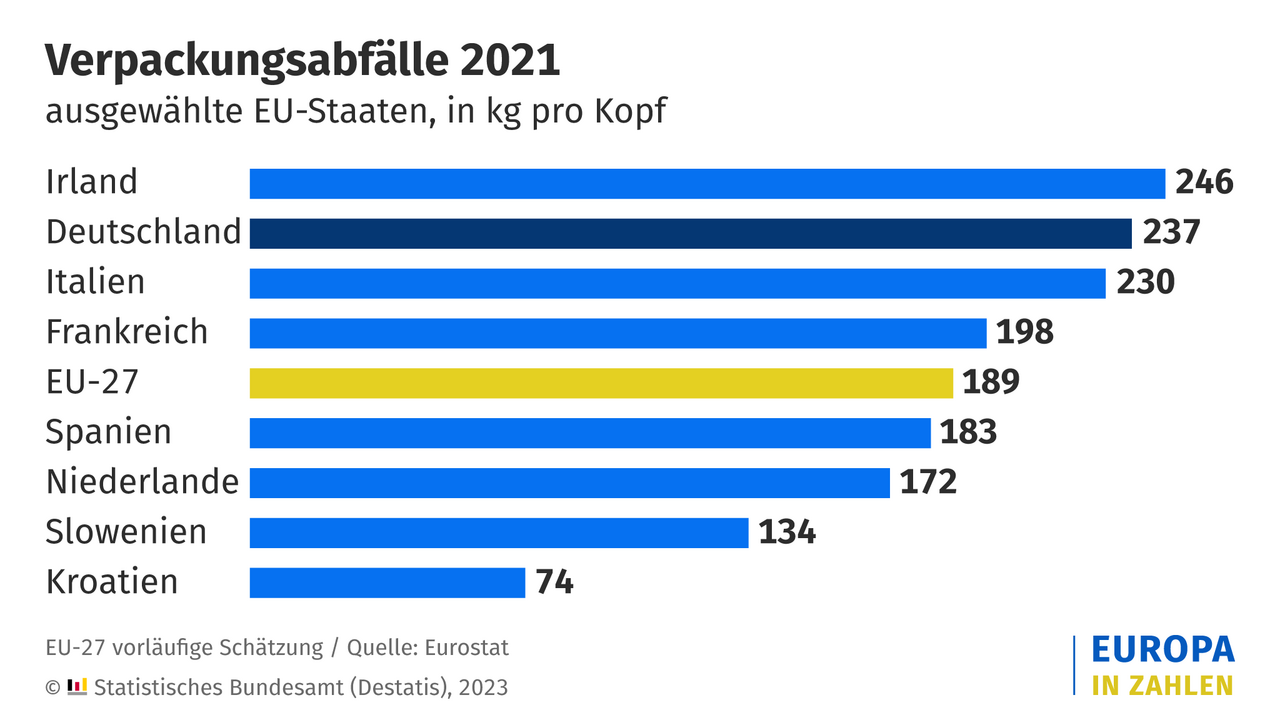

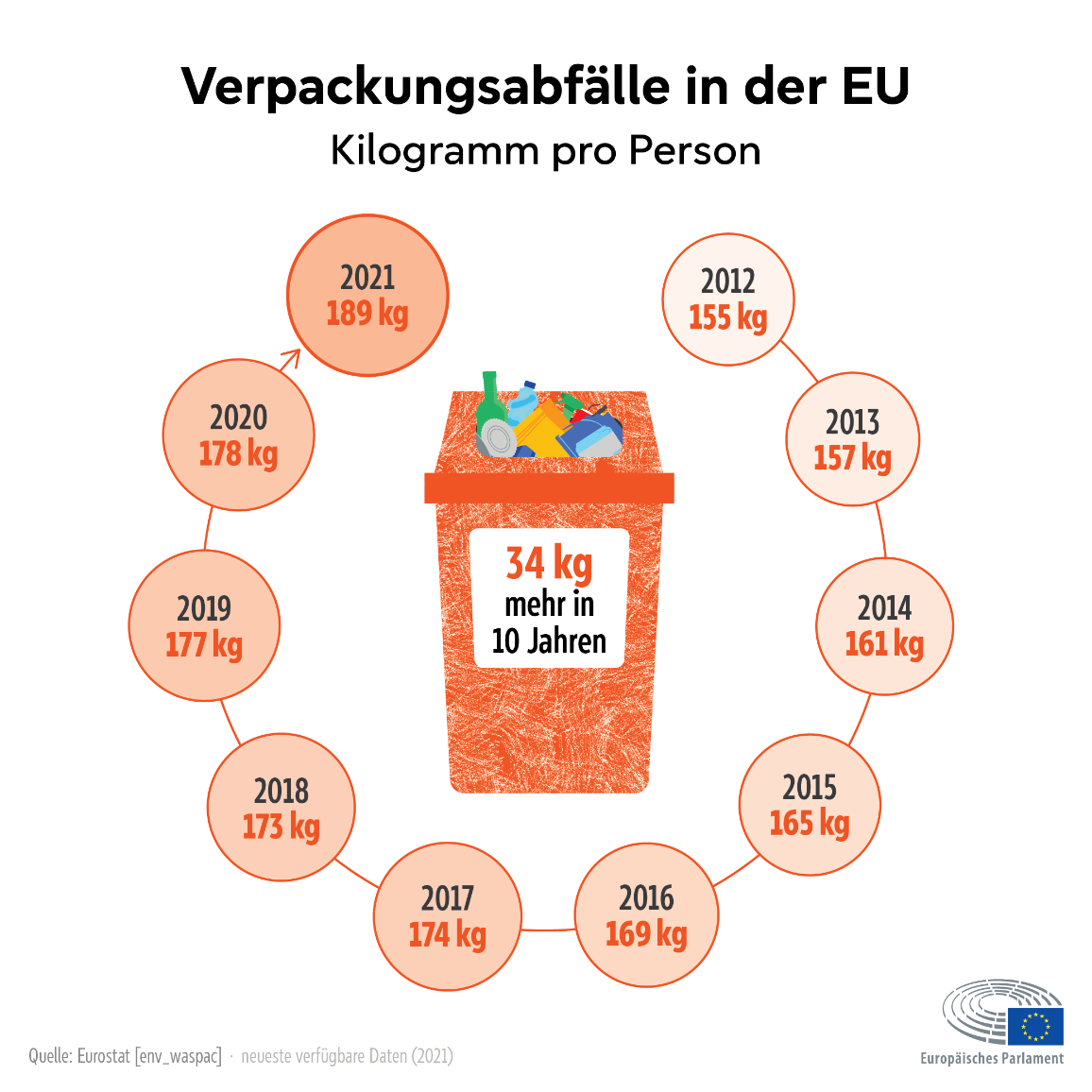

Jede/r Deutsche verursacht aktuellen Angaben zufolge jährlich rund 237 Kilogramm Verpackungsmüll. Übertroffen wird diese Menge in Europa lediglich von Irland, wo pro Kopf 246 Kilogramm an Kunststoff-, Papier- oder Glasverpackungen anfallen. Diese Zahlen vermeldete das Statistische Bundesamt Ende 2023 unter Berufung auf die EU-Statistikbehörde Eurostat. Beide Länder liegen damit deutlich über dem europaweiten Mittelwert von 189 Kilogramm.

Beim Blick zurück auf die vergangenen beiden Jahrzehnte wird deutlich, dass der Trend nur in eine Richtung zeigt: nach oben. Laut Statistischem Bundesamt ist im Vergleich zum Jahr 2005 allein in Deutschland die Menge der pro Kopf entstandenen Verpackungsabfälle um circa ein Viertel gestiegen. Der EU-Durchschnitt liegt mit 19 Prozent nur unwesentlich darunter.

Plastikproduktion steigt sprunghaft an

Beim Anstieg der Abfallmengen richtet sich der Blick vor allem auf Plastikmüll. Mit Beginn des Kunststoffzeitalters Mitte des 20. Jahrhunderts wurden viele Alltagsprodukte, die in den Geschäften erhältlich waren, in Kunststoff verpackt. Das Material erwies sich als äußerst flexibel, robust und haltbar und löste deshalb herkömmliche Verpackungen schrittweise ab.

Mit diesem Aufschwung nahm im Laufe der Zeit die Herstellung von Kunststoffen rapide an Fahrt auf. Allein im Jahr 2022 wurden weltweit 400 Millionen Tonnen Plastik produziert, wie der Verband der Kunststofferzeuger „Plastics Europe“ im Herbst 2023 in einem Bericht mitteilte. Zum Vergleich: Im Jahr 2002 lag dieser Wert noch bei der Hälfte. Parallel dazu stieg auch die Zahl der Plastikabfälle kontinuierlich an. Inzwischen haben sich Kunststoffverpackungen immer mehr zum Symbol unserer Wegwerfgesellschaft entwickelt.

Recyclingkreislauf funktioniert nur mit korrekter Mülltrennung

Deutschland versuchte bereits Anfang der 1990er-Jahre entgegenzusteuern und die Flut an Plastikmüll mit einer neu eingeführten Verpackungsverordnung einzudämmen. Mit diesem Gesetz sollten wichtige Rohstoffe, die bei der Herstellung der Verpackungen zum Einsatz kommen, durch Wiederverwertung länger und effizienter genutzt werden. Diese Verordnung bildete anschließend auch die Basis für das sogenannte duale System: Verbraucher*innen sollten fortan Plastik von Restmüll, Biomüll und Papier trennen. Alle Produkte, die mit einem grünen Punkt gekennzeichnet waren, mussten in der gelben Tonne bzw. im gelben Sack entsorgt werden.

All diese Maßnahmen zielten darauf ab, durch Recycling die Lebensdauer von Kunststoffen zu erhöhen und das Material im Wertstoffkreislauf zu halten. Entscheidend dafür ist allerdings die richtige Mülltrennung. Sortieren die Verbraucher*innen zu Hause ihre Abfälle falsch, erschwert das die Wiederverwertung erheblich – insbesondere bei Kunststoff, wie das Beispiel eines Joghurtbechers verdeutlicht: Wenn der Aludeckel nicht vollständig abgezogen wird, können die Maschinen in den Verwertungsbetrieben den Becher aus Kunststoff und den Deckel aus Alu nicht korrekt sortieren. Die Folge: Der Joghurtbecher wird nur teilweise recycelt oder endet sogar in der Müllverbrennung.

Ressourcenschonung durch Wiederverwertung

Dabei spielt Recycling inzwischen eine immer wichtigere Rolle – insbesondere im Zusammenhang mit Umwelt- und Ressourcenschonung. Um Plastik herzustellen, sind große Mengen Erdöl erforderlich. Dieser Rohstoff kommt auf der Erde jedoch nur begrenzt vor. Hinzu kommt: Bei der Herstellung von Kunststoff muss das Öl gecrackt, d. h. in verschiedene Bestandteile zerlegt werden. Diese Bestandteile werden anschließend noch veredelt und zu Granulat weiterverarbeitet. Das Problem: All diese Schritte sind ungemein aufwendig und energieintensiv.

Im Vergleich zur Produktion von neuem Plastik verursacht der gesamte Recyclingprozess hingegen deutlich weniger Treibhausgasemissionen. Denn beim Recycling entsteht ein Kreislauf: Plastikabfälle werden sortiert, gewaschen und zu Granulat zermahlen. Dieses Recycling-Plastik, auch Rezyklat genannt, kann dann zur Herstellung neuer Kunststoffprodukte verwendet werden.

Kommt ein internationales Abkommen zur Begrenzung von Plastikmüll?

Grundsätzlich gilt: Je mehr Plastikabfälle korrekt entsorgt und recycelt werden, desto mehr profitiert die Umwelt davon. In den Weltmeeren sammelt sich nämlich immer mehr Plastikmüll an. Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) zufolge schwimmen auf einem Quadratkilometer Meeresoberfläche etwa 18.000 Plastikteile – von größeren Gegenständen bis hin zu kleinsten Mikropartikeln, die der Umwelt dauerhaft erhalten bleiben und je nach Größe eine tödliche Bedrohung für die Meerestiere darstellen können.

Um die Abfallmengen weiter zu reduzieren und so die Umwelt noch stärker zu schützen, verhandeln derzeit mehr als 170 Länder über ein internationales Abkommen zur Begrenzung von Plastikmüll. Konkrete Beschlüsse konnten bislang noch nicht erzielt werden. Allerdings stehen ein Verbot für bestimmte Kunststoffprodukte sowie Regeln zur Eindämmung des Plastikverbrauchs zur Debatte. Im Jahresverlauf 2024 sind zwei weitere Verhandlungsrunden geplant, ehe das Abkommen im Jahr 2025 beschlossen werden soll.

Angebote für den Unterricht:

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

Verpackungsmüll bei Obst und Gemüse. Gibt es nachhaltige Alternativen? | Ökochecker SWR

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}