Weltbevölkerung wächst langsamer, erreicht aber trotzdem neue Rekordmarke

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Auf der Erde leben inzwischen 8,1 Milliarden Menschen. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird diese Zahl noch weiter zunehmen. Das bringt für die Weltgemeinschaft zahlreiche Herausforderungen mit sich. Welche das genau sind und welche Parallelen es dabei zur Vergangenheit gibt, fassen wir zum Weltbevölkerungstag am 11. Juli 2024 zusammen.

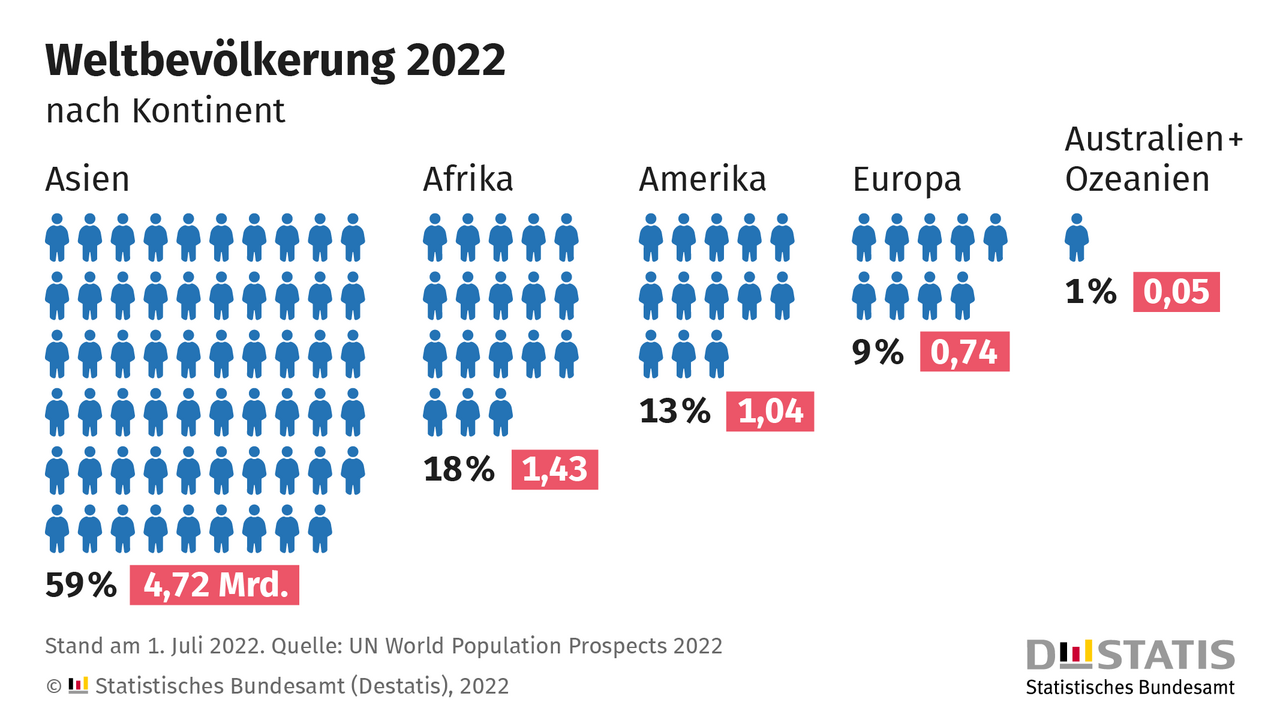

Zahlen der Vereinten Nationen (UN) zufolge knackte die Weltbevölkerung im November 2022 die Marke von acht Milliarden Bewohner*innen auf der Erde – Tendenz steigend. Mit zusammengerechnet circa drei Milliarden Einwohner*innen lebt mehr als ein Drittel davon in den beiden asiatischen Ländern Indien und China. Dementsprechend ist Asien auch der bevölkerungsreichste Kontinent, gefolgt von Afrika, Amerika, Europa und Australien.

Prognosen der UN zum Bevölkerungswachstum gehen derzeit davon aus, dass bereits im Jahr 2080 knapp elf Milliarden Menschen auf der Erde leben werden. Doch wie hat sich die Bevölkerungsentwicklung im Laufe der Jahrhunderte überhaupt verändert? Lange Zeit verlief das Wachstum unregelmäßig. Die Bevölkerungszahl stagnierte aufgrund von Seuchen, Kriegen und Naturkatastrophen. Erst im 20. und 21. Jahrhundert nahm das Wachstum rasant zu. Allein seit den 1960er-Jahren stieg die Zahl der auf der Erde lebenden Menschen von drei auf acht Milliarden.

Ernährungssicherheit vs. Flächennutzung

Als im Jahr 1987 die Fünf-Milliarden-Grenze erreicht war, riefen die Vereinten Nationen den Weltbevölkerungstag ins Leben, um auf die mit einem steigenden Wachstum verbundenen Herausforderungen aufmerksam zu machen. Diese Herausforderungen beschäftigten die Menschheit schon vor mehreren Jahrzehnten und rücken nun wieder verstärkt in den Blickpunkt.

Ein wichtiger Aspekt ist die Ernährungssicherheit. Für den Zeitraum zwischen 2050 und 2070 müssen nach Berechnungen der UN rund doppelt so viele Lebensmittel produziert werden wie aktuell – und das, ohne dabei bestehende Naturschutzflächen in Ackerland umzuwandeln. So lautet zumindest das Ziel, um die Klimakrise nicht zu verschärfen. In der Praxis sieht das derzeit jedoch noch anders aus, wie das Beispiel Amazonas-Regenwald zeigt: Dort werden täglich große Flächen Wald für neue Felder gerodet.

Landwirtschaft liefert heute pro Kopf 400 Kilogramm Getreide

Die Erträge auf den bereits vorhandenen Äckern und Weiden müssen also nochmals deutlich steigen; so wie Mitte des vergangenen Jahrhunderts, als zunehmend neue Technologien in der Landwirtschaft zum Einsatz kamen. Gerade in Entwicklungsländern führte die als „Grüne Revolution“ bezeichnete Modernisierung der Anbaumethoden dazu, dass sich die Ernteerträge bei Weizen, Mais und Reis erheblich verbesserten.

Während die Landwirtschaft damals weltweit etwa 200 Kilogramm Getreide pro Kopf produzierte, sind es inzwischen 400 Kilogramm. Das heißt: Obwohl die Bevölkerungszahl im gleichen Zeitraum von drei auf acht Milliarden gestiegen ist, steht – gemessen an diesem Wachstum – deutlich mehr Nahrung zur Verfügung. Und trotzdem leiden in vielen Ländern Menschen unter Hunger.

In den Städten geht der Platz aus

Eine weitere zentrale Frage betrifft den Wohnraum. Schon jetzt lebt laut Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Prognosen gehen im Jahr 2050 sogar von zwei Dritteln aus. Aber auch dieses Problem ist nicht neu. Europäische Städte hatten schon früh damit zu kämpfen, dass nicht ausreichend Platz zur Verfügung stand. Die Lösung: Es wurde in die Höhe gebaut. Dieser Ansatz hat jedoch längst ausgedient.

Genauso können dicht besiedelte Städte nicht immer weiter in die Breite wachsen. In Deutschland stößt es beispielsweise häufig auf Kritik, wenn Baugebiete am Rand von Stadtgrenzen ausgewiesen werden, da diese Flächen als Naherholungsgebiete dienen sollen. Deshalb setzt sich zunehmend der Trend zum „Verdichten“ durch: Auf bereits erschlossenen, aber noch nicht bebauten Lücken oder Brachflächen entsteht zusätzlicher Wohnraum. In vielen Ballungsräumen kommt dieses Prinzip schon zum Einsatz. Auch die „Aufstockung“ bereits bestehender Gebäude wird als Lösungsansatz diskutiert.

Bevölkerungswachstum erstmals seit mehr als 70 Jahren wieder unter einem Prozent

Zur Wahrheit über die Bevölkerungsentwicklung gehört aber auch, dass sich das Wachstum seit einigen Jahrzehnten verlangsamt. Seinen Höchststand hatte es zwischen 1965 und 1970 mit einer jährlichen Zunahme von mehr als zwei Prozent. Seitdem ging dieser Wert kontinuierlich zurück. Inzwischen liegt er laut UN bei knapp unter einem Prozent. Dies entspricht dem niedrigsten Stand seit mehr als 70 Jahren.

In einigen Ländern waren die Bevölkerungszahlen zuletzt sogar rückläufig – insbesondere in Europa. Die Gründe liegen im demographischen Wandel: Aufgrund der Alterung der Gesellschaft liegt die Sterberate über der Geburtenrate, wodurch schlussendlich die Einwohnerzahl schrumpft.

Angebote für Kita, Unterricht oder zuhause:

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

Handel und Welternährung | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}