Wale: Der König der Meere als größter schwimmender Klimaschützer der Erde

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Wale gehören nicht nur aufgrund ihrer Größe zu den faszinierendsten Tieren auf unserem Planeten. Sie leisten als Kohlenstoffspeicher auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zu einem funktionierenden Ökosystem.

Diese Rolle gilt es mehr denn je zu schützen. Denn trotz Fangverboten gelten einige Populationen als gefährdet. Ein Überblick zum Welttag der Wale am 18. Februar.

Mehr als 80 verschiedene Walarten bevölkern unsere Weltmeere. Einige von ihnen zählen zu den größten auf unserem Planeten lebenden Säugetieren überhaupt.

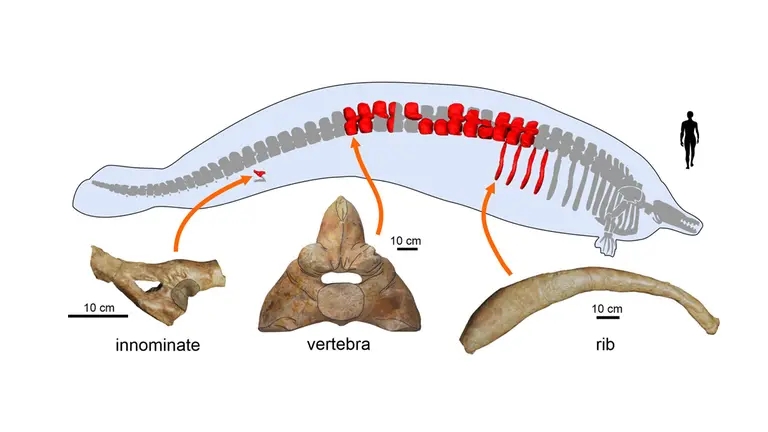

Der Blauwal beispielsweise kann mehr als 30 Meter lang werden und dabei bis zu 200 Tonnen wiegen. Damit galt er lange Zeit als das schwerste Tier, das bislang auf der Erde gelebt hat – bis ein Team um den Paläontologen Eli Amson an der Südküste Perus auf ein Skelett eines Vorfahrens der heutigen Wale und Delfine gestoßen ist.

Zwar gehen die Angaben zur genauen Körpermasse auseinander, doch die Forscher*innen gehen in ihrem im Sommer 2023 veröffentlichten Abschlussbericht davon aus, dass der Urzeitwal bei 20 Metern Länge ein Gewicht von bis zu 340 Tonnen hatte. Jeder einzelne Wirbel des Fossils war mehr als 100 Kilogramm schwer. Seine Rippen kamen auf eine Länge von etwa 1,4 Meter. Der sogenannte Perucetus Colossos hatte einen zylindrischen Körper sowie einen kleinen, spitzen Kopf und lebte vor geschätzten 39 Millionen Jahren im Südpazifik vor Peru.

Wale dienten einst als Rohstoffquelle

Wale gehören weltweit nicht nur zu den größten, sondern auch zu den meistbedrohten Tierarten. In den vergangenen Jahrhunderten schwanden ihre Populationen teils rasant. Die Ursache für diese Entwicklung lag im Aufschwung der Walfangindustrie. Schon im 17. und 18. Jahrhundert nutzte die Menschheit das sogenannte Ambra, um pharmazeutische Produkte herzustellen. Dabei handelt es sich um eine grauschwarze, wachsartige Substanz, die sich bei der Nahrungsaufnahme im Darm von Pottwalen bildet und später auch als Duftträger in Parfüms zum Einsatz kam.

Darüber hinaus lieferten Wale damals noch andere wichtige Rohstoffe für die Industrie. Walspeck, auch Blubber genannt, wurde zum Beispiel eingeschmolzen und zu Seifen, Lampenöl oder Margarine weiterverarbeitet. Das sogenannt Walrat, ebenfalls eine fett- und wachsartige Substanz aus dem Kopf der Tiere, wurde als Hochleistungsschmiermittel unter anderem in der Raumfahrt verwendet.

Buckel- und Finnwale gelten nicht mehr als gefährdet

Auch im 19. und 20. Jahrhundert entwickelten sich die Walbestände weiter zurück. Ein Großteil der in den Ozeanen lebenden Walarten war massiv gefährdet. Doch dann schlossen sich im Jahr 1946 insgesamt 42 Länder zur Internationalen Walfangkommission (IWC) zusammen. Ihr Ziel: Die Populationen sollten durch restriktive Fangquoten besser geschützt werden. Diese Maßnahme verlief jedoch zunächst erfolglos. Immer häufiger wurde deshalb über ein weltweites Walfangverbot diskutiert, das schließlich 1986 in Kraft getreten ist.

Das Walfangverbot sorgte dafür, dass sich ein Großteil der Populationen im Laufe der Zeit wieder erholen konnte. So strich zum Beispiel die US-Meeresschutzbehörde NOAA vor einigen Jahren Buckelwale von der Liste der bedrohten Tierarten. Gleichzeitig beobachteten Foscher*innen des Alfred-Wegener-Instituts und der Universität Hamburg wieder deutlich mehr Finnwale in der Arktis als zur Hochzeit des Walfangs.

Kleine Walarten und das Problem Beifang

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung kann keine abschließende Entwarnung gegeben werden, denn auch heute sterben jährlich noch tausende Wale. Oftmals verfangen sie sich in Fischernetzen und können sich nicht mehr befreien, woraufhin sie als Beifang ersticken. Dies gilt insbesondere für kleinere Walarten wie zum Beispiel den Kalifornischen Schweinswal.

Nach Angaben der Internationalen Walfangkommission (IWC) sank die Zahl der Kalifornischen Schweinswale im Golf von Kalifornien im Nordwesten Mexikos von knapp 600 Exemplaren im Jahr 1997 auf nur noch zehn Tiere im Jahr 2018. Dieser Rückgang veranlasste den wissenschaftlichen Ausschuss der IWC im Sommer 2023 dazu, erstmals in seiner Geschichte eine Walart als vom Aussterben bedroht einzustufen. Die aus rund 200 Forscher*innen bestehende Kommission forderte daher umgehend ein Verbot von Stellnetzen in der Fischerei, um die circa 1,50 Meter großen und 40 Kilogramm schweren Meereslebewesen dauerhaft zu schützen.

Wale fungieren als schwimmende Klimaschützer

Auch die zunehmende Verschmutzung der Meere wirkt sich auf die Lebensbedingungen der Wale aus. Wenn Wale Plastik für Beute halten, können die mitunter scharfkantigen Teile nicht nur ihren Magen verletzen, sondern es entsteht auch ein falsches Sättigungsgefühl. Die Folge: Obwohl ihr Magen gefüllt ist, verhungern sie, weil ihnen die nötigen Nährstoffe fehlen. Ein amerikanisches Forschungsteam ermittelte zuletzt, dass allein ein Blauwal pro Tag circa zehn Millionen Mikroplastikpartikel aufnimmt. Dies entspricht einer Menge von etwa 40 Kilogramm.

Verschiedene Tierschutzorganisationen plädieren deshalb dafür, noch mehr zu tun, um Wale stärker zu schützen, denn sie spielen eine ungemein wichtige Rolle in unserem Ökosystem. Wale ernähren sich hauptsächlich von Fischen, Tintenfischen sowie Plankton und Krill. Scheiden die Wale nun die verdaute Nahrung aus, geben sie auch Eisen und Stickstoff ab. Diese wertvollen Nährstoffe brauchen Pflanzen unter Wasser, um zu wachsen. Besonders von diesem „Dünger“ profitiert Plankton, das große Mengen des umweltschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre binden kann.

Doch damit nicht genug: Frisst der Wal das Plankton, nimmt er auch den darin abgelagerten Kohlenstoff auf. Da der Kohlenstoff nun im Körper des Wals gebunden ist, kann daraus kein klimaschädliches CO2 entstehen. Wale fungieren somit als Klimaschützer und riesige Kohlenstoffspeicher in den Meeren. Forscher*innen schätzen sogar, dass sie einen ähnlichen Einfluss auf das Klima haben wie Wälder. Demnach soll ein Wal etwa genau so viel Kohlenstoff aufnehmen können wie 1000 Bäume.

Angebote für den Unterricht:

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

Wie Hunde helfen, die Wale zu retten | Terra X plus

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}