Klimaresistente Baumarten für den Wald der Zukunft

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Stürme, Hitze, Trockenheit und Schädlinge führten in den vergangenen Jahren zu massiven Waldschäden. Trotz des regenreichen Sommers haben sich Deutschlands Waldbäume bisher nicht erholt. Fakt ist: Bäume und Wälder müssen widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels gemacht werden. Wie die Wiederbewaldung gelingen kann und welche Rolle Mischwälder spielen – ein Überblick zum Internationalen Tag des Baumes am 25. April.

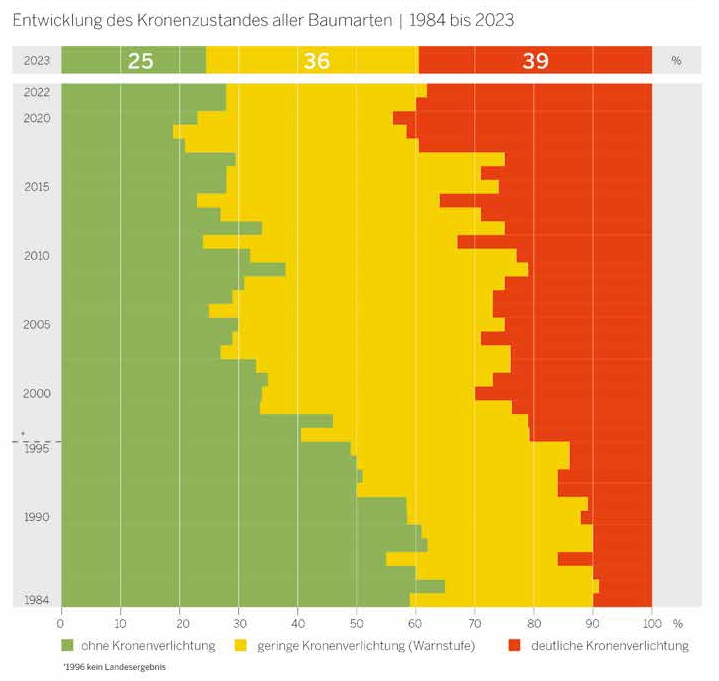

Kahle Äste statt dichte, sattgrüne Blätterpracht: Deutschlands Wälder werden immer lichter. Nur noch ein Viertel der Bäume hat dichte und gesunde Baumkronen, so das Ergebnis der Waldzustandserhebung 2023 in Nordrhein-Westfalen. Auch in anderen Bundesländern setzt sich der Negativtrend fort. In Berlin weisen lediglich 6 Prozent der Bäume keine sichtbaren Schäden auf. In Hessen ist die mittlere Kronenverlichtung mit 29 Prozent im Jahr 2023 so hoch wie noch nie. Diese sogenannte Kronenverlichtung der Waldbäume gilt als wichtiger Indikator für den Gesundheitszustand eines Baumes. Sind Äste in der Baumkrone abgestorben oder fehlen reichlich Blätter bzw. Nadeln, deutet dies auf eine Schwächung der Bäume hin.

Dabei sind Bäume elementar für unser Leben auf der Erde. Sie gehören neben den Ozeanen zu den größten Kohlendioxid-Speichern unseres Planeten. Mit ihren Blättern bzw. Nadeln nehmen sie umweltschädliches CO2 aus der Luft auf und spalten es in Kohlenstoff und Sauerstoff. Den Kohlenstoff lagern Bäume dabei in ihrem Holz zum Wachstum ab. Den Sauerstoff geben sie anschließend wieder an die Atmosphäre ab und sorgen so dafür, dass Menschen und Tiere genügend Luft zum Atmen haben. Bäume fungieren also nicht nur als Sauerstoffspender, sondern auch als natürliche Klimaschützer.

Doch diese Funktion gerät allmählich ins Wanken. Denn egal ob Laub- oder Nadelbäume: Fehlende Niederschläge, langanhaltende Dürreperioden und hohe Temperaturen infolge des Klimawandels schwächen die Bäume in deutschen Wäldern erheblich. Viele Baumarten kommen mit diesen Bedingungen nicht mehr zurecht. Die vergangenen Jahre waren allesamt von großer Hitze in den Sommermonaten geprägt. Selbst der regenreiche Sommer 2023 konnte nicht helfen, diesen Wassermangel auszugleichen.

Nasskaltes Wetter kann Borkenkäferbefall reduzieren

Neben Kiefern, Buchen und Eichen sind besonders Fichten von Trockenheit betroffen. Deutschlandweit waren laut Waldzustandserhebung 2022 nur 13 Prozent der untersuchten Fichten gesund. Das liegt unter anderem daran, dass Fichten sogenannte Flachwurzler sind. Nimmt die Bodenfeuchtigkeit ab, können sie nahe der Erdoberfläche nicht mehr genügend Wasser aufnehmen. Die Folge: Die Bäume vertrocknen und sterben ab.

Durch Trockenheit geschwächte Bäume sind deutlich anfälliger für Stürme, Krankheiten und Schädlinge. Vor allem Borkenkäfer werden ihnen dann gefährlich. Sie sind zwar nur wenige Millimeter groß, richten aber großen Schaden an. Die Borkenkäfer dringen in die Rinde ein, um sich dort zu vermehren. Sind die Larven geschlüpft, fressen sie zahlreiche kleine Gänge in den Rindenbast zwischen Stamm und äußerer Rinde. Das stört den Transport von Nährstoffen in dem ohnehin geschwächten Baum und macht ihn zudem anfällig für Pilzbefall. Gesunde Bäume können die Borkenkäfer in der Regel stoppen, in dem sie verstärkt Harz produzieren und damit das Eindringen der Tiere verhindern.

Immerhin: Die Massenvermehrung der Fichtenborkenkäfer in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr abgenommen. Milde Temperaturen und nasse Böden begünstigen den Wuchs des „Beauveria Bassiana“ – einem Pilz, der die Zahl der überwinternden Borkenkäfer stark reduziert. Laut Bundesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW hat der viele Regen des letzten Jahres außerdem dazu geführt, dass die Böden aktuell keine Dürreerscheinungen mehr aufzeigen.

Weniger Schadholz durch Schädlinge

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts mussten im Jahr 2022 mehr als 26 Millionen Kubikmeter Schadholz wegen Insektenschäden aus den deutschen Wäldern entfernt werden – deutlich weniger als noch im Vorjahr. Zum Vergleich: 2021 verursachten Schädlinge rund 40 Millionen Kubikmeter Schadholz. Auch wenn die Zahlen rückläufig sind, sind sie weiterhin hoch. Vor zehn Jahre waren Insektenschäden für lediglich 19 Prozent des gefällten Schadholzes verantwortlich.

Fakt ist: Schädlinge bleiben ein enormes Risiko für unsere Bäume. Vor allem Buchdrucker und Kupferstecher, Unterarten des Borkenkäfers, breiteten sich in den zurückliegenden Jahren stark aus. So zum Beispiel im Harz oder im Thüringer Wald, wo sie ganze Landstriche zerstörten. Selbst gesunde Bäume konnten nicht mehr genügen Harz produzieren, um sich gegen den Massenbefall zu wehren.

Mischwälder: Meister der Anpassung

Die Widerstandsfähigkeit von Wäldern gegenüber den veränderten Umweltbedingungen stellt eine der wichtigsten Herausforderungen für die kommenden Jahre dar. Hierbei spielen Mischwälder eine entscheidende Rolle. Im Gegensatz zu Monokulturen, bei denen nur eine Baumart angepflanzt wird, bestehen sie aus vielen verschiedenen Baumarten, die in einer ökologisch sinnvollen Weise miteinander kombiniert werden.

Der Vorteil: Die verschiedenen Baumarten haben unterschiedliche Ansprüche an Wasser, Licht und Bodenbeschaffenheit. Daher kommen sie auch unterschiedlich gut mit den vorherrschenden Klima- und Umweltveränderungen zurecht – egal ob Hitze, Dürre, Spätfrost oder starke Regenfälle. Die Bäume ergänzen sich gegenseitig in ihren Fähigkeiten. Das macht den Wald resistenter. Wetterextreme können besser abgefedert werden. Und: Das Risiko, dass ganze Waldflächen durch äußere Einflüsse gleich komplett absterben, wird minimiert.

Waldumbau mit heimischen und nicht-heimischen Baumarten

Wie die Zusammensetzung solcher Mischwälder aussehen kann und welche Bäume sich besonders eignen, wird deutschlandweit aktuell in mehreren Regionen erforscht. Für die Anpassung der Wälder stellt der Bund bis zum Jahr 2026 Fördermittel in Höhe von 900 Millionen Euro zur Verfügung. Bereits jetzt lässt sich festhalten, dass etwa Weißtanne, Douglasie, Hainbuche und Bergahorn deutlich besser an Hitze und Dürre angepasst sind als die empfindliche Fichte. Dies geht aus einer Auflistung zu alternativen Baumarten im Klimawandel von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg hervor. Die Douglasie eignet sich zum Beispiel deshalb besonders, weil sie mit ihrer mehrere Meter in den Boden hineinreichenden Pfahlwurzel Wasser und Nährstoffe aus tiefen Schichten aufnehmen kann. Gleiches gilt für die Hainbuche.

Zum Teil können auch nicht-heimische Baumarten, sogenannte Gastbaumarten, dabei helfen, die Wälder robuster gegen Klimaeinflüsse zu machen. Dazu zählen etwa Robinie, Roteiche und Große Küstentanne, die allesamt aus Nordamerika stammen, oder auch die Schwarzkiefer aus dem Mittelmeerraum. Komplett ersetzen lassen sich heimische Baumarten aber nicht. Denn häufig benötigen Bäume aus anderen Regionen viel Licht für ihr Wachstum und eignen sich dadurch nicht für unsere schattenreichen Landschaften.

Höhe, Umfang und Alter – die Rekordbäume:

1. Der höchste Baum der Welt

Laut Guinness-Buch der Rekorde ist der Küstenmammutbaum namens Hyperion mit circa 116 Metern im kalifornischen Redwood National Park der höchste Baum der Welt. Zum Vergleich: Die Freiheitsstatue in New York kommt auf eine Höhe von knapp 100 Meter.

2. Der höchste Baum Deutschlands

Deutschlands höchster Baum trägt den Namen Waldtraut vom Mühlwald und steht im Schwarzwald, genauer gesagt in Freiburg. Die Douglasie misst 67 Meter und ist damit höher als vier der Länge nach aufeinander gestapelte Linienbusse.

3. Der dickste Baum

Seit 2005 steht als dickster Baum der Welt eine Sumpfzypresse aus Mexiko im Guinness-Buch der Rekorde. Der Árbol del Tule kommt auf einen Durchmesser von 14,05 Metern. Der Legende nach pflanzte ein Priester des aztekischen Gottes Ehecatl den „Árbol del Tule“. Das Alter der Sumpfzypresse schätzen Fachleute auf 1.400 bis 1.600 Jahre.

4. Der älteste Baum der Welt

Zum ältesten Baum der Welt gibt es verschiedene Angaben. Vermutlich trägt diesen Titel jedoch der Alt Tjikko in Schweden. Die Fichte steht nahe der norwegischen Grenze im Nationalpark Fulufjället und ist Schätzungen zufolge knapp 10.000 Jahre alt.

Angebote für den Unterricht:

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

BR Fernsehen | Der Speierling: Zukunftsbaum für Klimawandel und nachhaltige Forstwirtschaft?

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}