Wälder in Deutschland: Kahle Flächen durch Hitzestress

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Die Auswirkungen des Klimawandels gehen auch an den Wäldern nicht spurlos vorbei. Vertrocknete und abgestorbene Bäume wegen großer Hitze und ausbleibenden Regenfällen prägen inzwischen immer häufiger das Landschaftsbild. Deshalb geht es zukünftig vor allem darum, die Wälder besser an die sich verändernden Bedingungen anzupassen. Gelingen soll dies unter anderem mit einem millionenschweren Förderprogramm: ein Überblick zum Internationalen Tag des Waldes am 21. März.

Fehlende Niederschläge, hohe Temperaturen sowie langanhaltende Trockenheit machten in den zurückliegenden Jahren einem Großteil der Wälder in Deutschland erheblich zu schaffen. Wo einst Bäume mit sattgrünen Kronen dicht an dicht standen, bleiben inzwischen vielerorts immer häufiger kahle Flächen zurück.

Viele Baumarten kommen schlichtweg nicht mit den trockenen Bedingungen zurecht. Sie können nicht mehr genügend Feuchtigkeit aus dem Boden aufnehmen, woraufhin sie vertrocknen und absterben. Den direkten Zusammenhang zwischen Witterung und Rückgang des Waldbestands bestätigen auch Erkenntnisse aus einer im Herbst 2023 veröffentlichten Langzeitstudie der Uni Freiburg. Dafür wurde auf einer circa 250.000 Hektar großen Fläche im Schwarzwald im Zeitraum von 1953 bis 2020 die Sterblichkeit von Bäumen ermittelt. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass in der jüngeren Vergangenheit so viele Bäume abgestorben sind wie nie zuvor. Lange Zeit lag die Sterberate zwischen zwei und fünf Prozent. In den vergangenen Jahren kletterte dieser Wert jedoch auf bis zu 40 Prozent nach oben.

Hitze schwächt Bäume und macht sie anfälliger für den Borkenkäfer

Angaben der beiden leitenden Professoren zufolge fühlen sich Bäume unter kühleren und feuchteren Bedingungen deutlich wohler. Hitze und geringe Niederschlagsmengen hingegen lassen die Sterberate merklich steigen und machen die ohnehin geschwächten Bäume anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer. Die Forscher warnen deshalb eindringlich vor einem Anstieg dieser mit hohen Temperaturen verbundenen Dürreperioden.

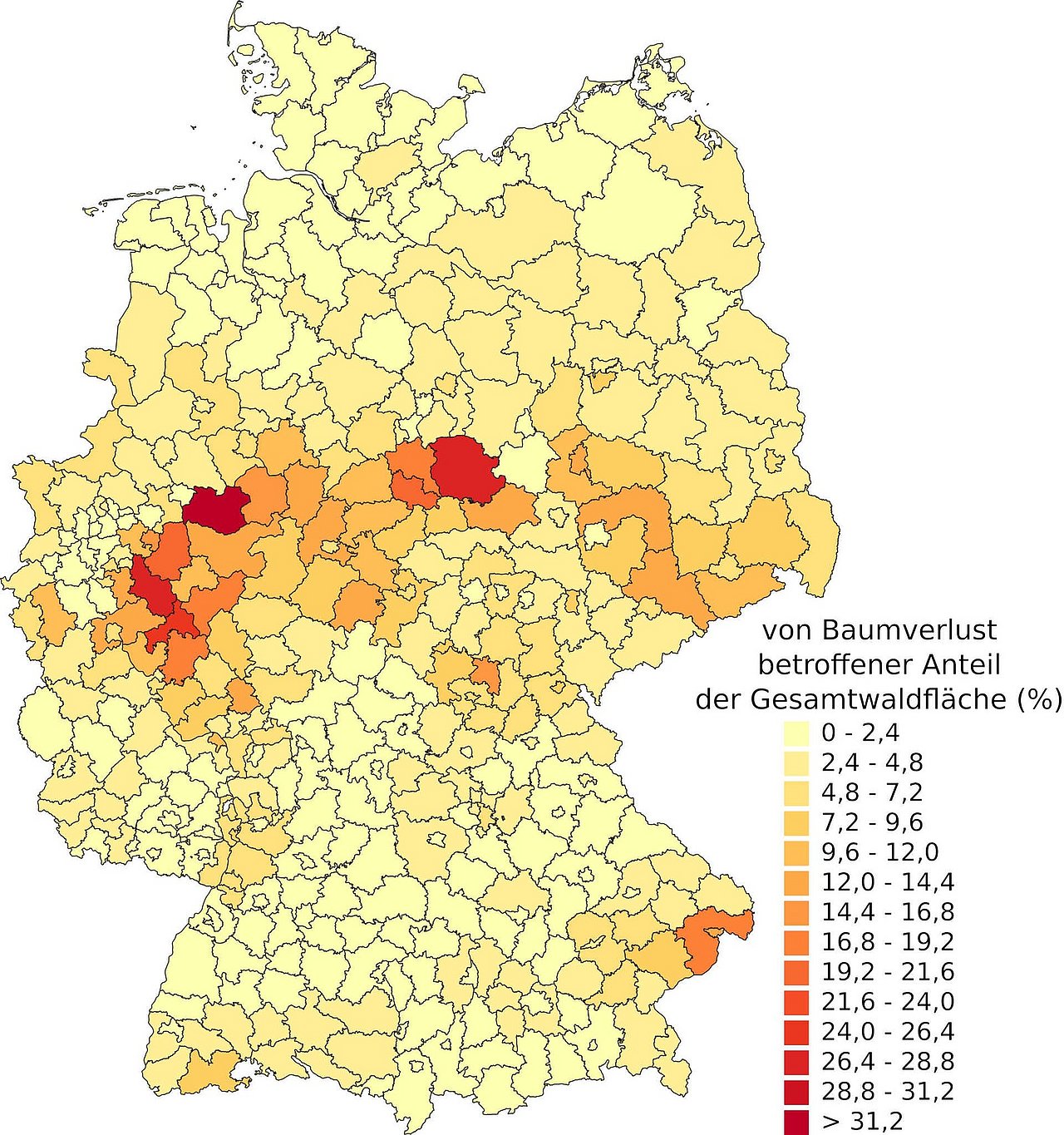

Diese klimatischen Veränderungen betreffen längst nicht nur den Schwarzwald. Von Januar 2018 bis April 2021 ist die Waldfläche in Deutschland um rund 500.000 Hektar zurückgegangen, wie Satellitenbilder des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums aus dem Jahr 2022 belegen. Dies entspricht etwa der doppelten Fläche des Saarlandes.

Die meisten Verluste erstreckten sich in der Landesmitte über einen Streifen von Nordrhein-Westfalen über Hessen bis nach Sachsen. In einigen dieser Regionen schrumpfte die Waldfläche sogar um bis zu ein Drittel.

Waldflächen schrumpften während der Industrialisierung auf ein Minimum

Während gegenwärtig der Klimawandel das Ökosystem Wald immer mehr beeinflusst, war es früher die wirtschaftliche Nutzung, die sich als Problem herausstellte. Holz galt lange Zeit als wichtigster Rohstoff mit verschiedenen Einsatzmöglichkeiten – egal ob als Brennstoff oder beim Haus-, Möbel-, Schienen- oder Schiffsbau. Schon im Mittelalter rodeten die Menschen deshalb immer größere Gebiete ab, um Holz zu gewinnen. Hinzu kommt: Wälder mussten auch immer häufiger neuen Flächen für Ackerbau und Viehzucht weichen.

Bis zum 19. Jahrhundert setzte sich diese Entwicklung ungebremst fort. Im Zuge der Industrialisierung stieg die Abhängigkeit zahlreicher Wirtschaftszweige von Holzprodukten immer weiter an. Das führte sogar dazu, dass um das Jahr 1900 herum viele Wälder in Europa nahezu komplett abgeholzt waren – und das, obwohl es schon seit dem 18. Jahrhundert Hinweise auf eine drohende Holzknappheit gab. So mahnte Hans Carl von Carlowitz im Jahr 1713 in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica“, dass nur so viele Bäume gefällt werden sollen wie auch nachwachsen können. Er rief damit zu einer schonenden Bewirtschaftung des Waldes auf. Der Begriff Nachhaltigkeit – heute Bestandteil vieler Diskussionen – erlebte seine Geburtsstunde. Sein Appell verlief jedoch zunächst erfolglos.

Umfangreiche Fördermittel für den Wald der Zukunft

Erst im Laufe des 20. Jahrhunderts setzte ein Umdenken ein. Die natürliche Ressource Wald sollte besser vor Rodungen und Flächenumwandlungen geschützt werden. Die deutsche Bundesregierung führte deshalb 1975 das Bundeswaldgesetz ein, um die verschiedenen Funktionen dieser Naturräume zu bewahren. So wurden Waldbesitzer*innen unter anderem dazu verpflichtet, kahle Flächen mit neuen Bäumen wiederaufzuforsten.

Heute geht es vor allem darum, die Wälder besser an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Für dieses Vorhaben hat die Bundesregierung im Sommer 2022 ein Förderprogramm verabschiedet, das insgesamt 900 Millionen Euro umfasst und noch bis zum Jahr 2026 läuft. Ansprüche auf die Fördermittel haben nur Waldbesitzer*innen, die bestimmte Kriterien erfüllen. So müssen beispielsweise überwiegend klimaresiliente und standortheimische Baumarten angepflanzt und auf den Einsatz von Pflanzenschutzmittel verzichtet werden.

Fünf einfache Tipps, wie jede/r einen Beitrag zum Schutz der Wälder leisten kann:

1. Recycling-Kreislauf bei Papier unterstützen

Bei der Papierproduktion kommt neben Wasser vor allem Holz zum Einsatz. Dabei können Papierfasern auch aus Altpapier hergestellt werden. Verbraucher*innen erkennen dieses Recyclingpapier am Blauen Engel auf der Verpackung. Dieses Zeichen stellt sicher, dass zum Beispiel Druckerpapier oder Küchenrolle zu 100 Prozent aus recyceltem Altpapier bestehen.

2. Auch mal die Rückseite nehmen

Ein sparsamer Umgang mit Papier hilft, natürliche Ressourcen zu schonen. Notizblätter oder Einkaufszettel können auch auf der Rückseite beschriftet werden. Auch beim Drucken ist es überlegenswert, das Papier – wenn möglich – beidseitig bedrucken zu lassen.

3. Nachhaltige Waldbewirtschaftung fördern

Holz ist nicht gleich Holz. Wer beim Kauf von Möbel, Spielzeug, Schulheften oder Bleistiften auf das sogenannte FSC-Siegel achtet, unterstützt eine ökologische und nachhaltige Bewirtschaftung von Waldflächen, was unter anderem zum dauerhaften Erhalt dieser Naturräume beiträgt.

4. Mehrwegbecher statt Pappbecher

Auch für die Herstellung von Pappbechern sind große Mengen Holz, Energie und Wasser erforderlich. Meistens landen diese Pappbecher jedoch nach einmaliger Benutzung im Müll. Um dies zu vermeiden, können Kaffee oder Tee für unterwegs auch in eine Thermoskanne abgefüllt werden.

5. Stofftasche statt Papiertüte

Papiertüten sind nur unwesentlich umweltfreundlicher als Plastiktüten. Um die Papierfasern und damit auch die Tüte stabiler zu machen, wird das Material chemisch bearbeitet. Stofftaschen aus Baumwolle sind deshalb die bessere Wahl – sofern sie möglichst oft wiederverwendet werden.

Angebote für den Unterricht:

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

BR | Bäume retten im Klimawald: Vorzeige-Projekt gegen Dürre

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}