Böden im Dürrestress: Niederschlagsreicher Sommer entschärft die Lage

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Die Böden in Deutschland litten zuletzt mehr und mehr unter ausbleibenden Regenfällen und steigenden Temperaturen. Trocknen sie aus, kommt das Ökosystem unter der Erdoberfläche aus dem Gleichgewicht. Was unsere Böden zu einer wertvollen, natürlichen Ressource machen und welche Bedeutung sie für die Trinkwasserversorgung haben: ein Überblick zum Weltbodentag am 5. Dezember.

Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Wasserreservoir und Wasserfilter, Kohlendioxid-Speicher sowie Basis für die Nahrungsmittelproduktion: Unsere Böden übernehmen im Verborgenen vielfältige Aufgaben, die für das Ökosystem eine entscheidende Rolle spielen. Nach Angaben des Naturschutzbundes tummeln sich auf einem Quadratmeter Boden bis in eine Tiefe von dreißig Zentimetern rund 80 Regenwürmer, 50 Asseln, eine Million Fadenwürmer und Wimpertierchen, eine Milliarde Pilzsporen sowie eine Billion Bakterien.

Das Zusammenspiel der Bodenlebewesen sorgt dafür, dass abgestorbenes organisches Material zersetzt wird und dadurch wieder Nährstoffe für Pflanzen entstehen. Ohne diesen Prozess könnten Pflanzenreste, Laub, abgestorbene Bäume und tote Tiere wie zum Beispiel Insekten nicht abgebaut werden. Die Folge: Die Böden wären unfruchtbar, Bäume, Gräser oder andere Pflanzen könnten nicht wachsen und der Mensch hätte keine Nahrung.

Böden fungieren als natürlicher Hochwasserschutz

Ehe ein Boden jedoch seine Fruchtbarkeit entwickelt, vergehen Jahrhunderte. In Deutschland begannen diese physikalischen, chemischen und biologischen Prozesse mit dem Ende der letzten Eiszeit vor circa 10.000 Jahren. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium dauerte es durchschnittlich 100 Jahre, bis ein Zentimeter Boden entstanden ist.

Böden speichern nicht nur Nährstoffe, sondern auch große Mengen Wasser. Dies hängt allerdings von der Beschaffenheit ab. Während sandhaltige Böden das Wasser nur kurze Zeit halten können, nimmt Lehmboden die Niederschläge auf und gibt sie langsam wieder ab. Böden mit einem hohen Anteil an organischem Material sind deshalb bei Hochwasser wichtige Pufferzonen, damit es nicht zu Überschwemmungen kommt.

Trockenheit hat Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel

Gleichzeitig filtert das Erdreich unser Trinkwasser. Vor allem die oberen Schichten wie etwa Humus, Mineralboden und verschiedene Gesteinsarten schützen das Grundwasser vor giftigen Schadstoffen, indem sie chemische Verbindungen binden. Salpetersäure zum Beispiel, die aus Stickstoffverbindungen in der Atmosphäre stammt, kann im Boden neutralisiert werden.

Die Wasserreserven im Boden schwinden jedoch zusehends. Seit dem Dürresommer im Jahr 2018 geht immer mehr Feuchtigkeit verloren. Diese Entwicklung hat mehrere Auswirkungen: Wind kann die ausgetrocknete Erde auf der Oberfläche abtragen und bei starken Regenfällen ist der harte Boden nicht mehr in der Lage, die Wassermassen aufzunehmen. Wertvolle Erdschichten werden daraufhin weggespült. Hinzu kommt: Aufgrund der zunehmenden Trockenheit droht auf lange Sicht der Grundwasserspiegel zu fallen.

Regenfälle lassen Bodenfeuchte wieder steigen

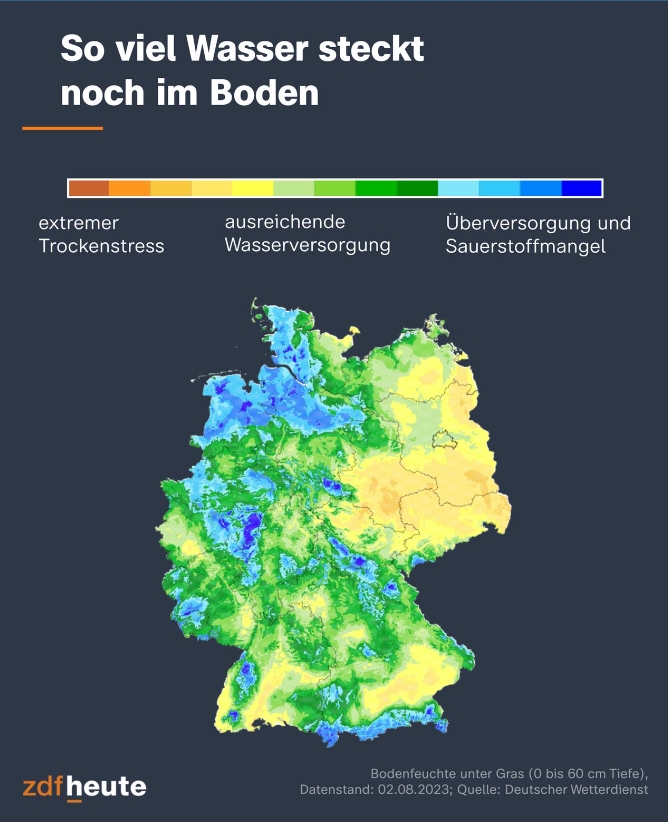

Für etwas Erholung vom Dürrestress sorgten unterdessen ausgiebige Regenfälle im Frühjahr und Sommer 2023. Waren die vergangenen Jahre häufig von Hitzewellen und unterdurchschnittlichen Niederschlagsraten geprägt, regnete es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts bis Ende August so viel wie seit 2007 nicht mehr. Im Schnitt gab es deutschlandweit täglich 2,4 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Dadurch konnten die Böden wieder dringend benötigte Feuchtigkeit aufnehmen.

Ganz anders sah das noch zwölf Monate zuvor aus. Denn im Jahr 2022 führte ein Dürre-Rekord dazu, dass schon nach den ersten sieben Monaten die Böden in Deutschland nahezu flächendeckend infolge großer Hitze ausgetrocknet waren. Inzwischen hat sich die Situation allerdings deutlich gebessert. Nach aktuellem Stand sind die Böden bis auf eine Tiefe von 60 Zentimetern ausreichend durchfeuchtet, wie das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig im Herbst 2023 erklärte.

Doch dies trifft längst nicht auf alle Gegenden zu. Während sich in Schleswig-Holstein, Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland die Dürre in den oberen Erdschichten aufgelöst hat und die Bodenfeuchte stellenweise höher liegt als zu dieser Jahreszeit üblich, leidet der Osten Deutschlands weiterhin unter Wassermangel. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Sachsen konnte das Niederschlagsdefizit aus den vergangenen Jahren durch den diesjährigen Regen nicht kompensiert werden, weshalb es zwischen 0,5 und zwei Metern Bodentiefe zu trocken ist.

Schweres Gerät verdichtet den Boden

Die Funktionen des Bodens werden allerdings nicht nur durch den Klimawandel beeinträchtigt, sondern auch von der Landwirtschaft. Denn um die Erträge zu steigern, werden die Wachstumsbedingungen von Pflanzen auf den Feldern künstlich beeinflusst. So kommen unter anderem Mineraldünger, Gülle oder Pestizide zum Einsatz, die die natürlichen Bodeneigenschaften auf Dauer verändern.

Hinzu kommt: Durch die Bearbeitung der Äcker mit schweren Maschinen wird der Boden verdichtet. Die Folge: Das Wasser sickert nicht ein, sondern läuft oberirdisch ab. Dies begünstigt gleichzeitig Bodenerosion, also das Abtragen von Bodenpartikeln durch Wasser und Wind. Und auch tieferliegende Bodenschichten werden durch Traktoren oder Erntemaschinen beschädigt. Dies belegen kürzlich veröffentlichte bodenkundliche Untersuchungen aus der Schweiz und Schweden. Die Forscher*innen sehen weltweit etwa 20 Prozent der Ackerflächen und damit auch künftige Erträge von der Bodenverdichtung bedroht. Deutsche Fachleute bestätigen zwar grundsätzlich die Auswirkungen der maschinellen Landwirtschaft auf die Bodenproduktivität, nicht jedoch die genannten Zahlen.

BR | Feuchte Böden: Silikat-Dünger gegen Dürre, Trockenheit und Hitze?

Angebote für den Unterricht:

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}