Vom ersten Buchdruck bis heute: Wie Bücher unsere Welt verändern

Agenda 2030 | 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung:

Lesen erweitert den Horizont, fördert das Sprachbewusstsein, schult die Konzentration und trägt zur Entwicklung von Kindern bei. Ein guter Grund den Welttag des Buches am 23. April zu feiern. Fest steht: Das Buch spielte eine wesentliche Rolle für die Entwicklung der Menschheit. Doch welchen Einfluss haben Internet, Video-Streaming, Social Media und Co. auf die Rolle des Buches heute?

Das Buch, so wie wir es heute kennen, geht auf eine bahnbrechende Neuheit aus dem 15. Jahrhundert zurück. Der Mainzer Johannes Gutenberg erfand damals um das Jahr 1450 herum den modernen Buchdruck mit beweglichen Lettern. Zuvor wurden Geschichten, Nachrichten und Wissen über mehrere Tausend Jahre in Höhlenwände, Steinplatten und Tontafeln geritzt, gemalt oder später auf Papyrus geschrieben. Das Problem: Diese Informationen konnten nur mit großem Aufwand verbreitet werden und waren deshalb nur einem begrenzten Empfängerkreis zugänglich.

Zwar gab es in Asien bereits zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert Versuche mit ähnlichen Druckverfahren, doch langfristig durchsetzen konnte sich keine der Methoden. So wurden beispielsweise Schriftzeichen und Buchstaben in Holzbretter geschnitzt, um sie anschließend als Druckplatten zu verarbeiten. Dabei handelte es sich jedoch um ganze Textblöcke, die sich im Nachhinein nicht mehr verändern ließen und damit auch nicht wiederverwendbar waren.

Das Buch als erstes Massenmedium

Das Revolutionäre an Gutenbergs Idee: Jeder Klein- und Großbuchstabe sowie die Satzzeichen wurden einzeln aus Blei gegossen. Mit dieser Sammlung an Lettern – auch Drucktypen genannt – konnten immer wieder neue Texte auf verschiedenste Art zusammengestellt werden. Da sich die Bleiletter nicht so schnell abnutzten wie Holzdruckplatten, konnten sie außerdem ohne Qualitätseinbußen wiederverwendet werden.

Darüber hinaus entwickelte Gutenberg eine Druckerpresse, in der die in Drucktafeln eingespannten Letter konstant auf das Papier gepresst werden konnten. Diese Technik in Verbindung mit einer neuartigen, leicht haftenden Druckerschwärze aus Harz, Ruß und Öl sorgte für ein jederzeit gleichbleibendes Druckergebnis.

Von nun an konnten Schriftwerke in hoher Stückzahl kostengünstig und schnell gedruckt werden. Diese Vervielfältigung machte es möglich, Geschichten, Meinungen und andere Informationen der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Gutenbergs Erfindung glich einer Revolution und das Buch avancierte zum ersten Massenmedium der Menschheitsgeschichte. Ohne seinen Forschergeist wären vermutlich zahlreiche Entwicklungen, unter anderem in der Wissenschaft, unmöglich gewesen. Deshalb verliehen ihm amerikanische Journalist*innen 1998 im Buch „1.000 Years – 1.000 People“ den Titel „Mann des Jahrtausends“.

In der Anfangszeit wurde der Buchdruck vor allem eingesetzt, um Gebetsbücher oder religiöse Textbände zu verbreiten. Es folgten Flugblätter zur Meinungsbildung im religiösen oder gesellschaftlichen Diskurs, ehe im 17. Jahrhundert erstmals relevante Informationen gebündelt in Zeitungen abgedruckt wurden.

Laufen digitale Medien Büchern den Rang ab?

Lange Zeit waren Bücher oder generell Druckerzeugnisse die einzige Möglichkeit, sich zu informieren. Die Mediennutzung hat sich inzwischen jedoch grundlegend verändert. Die Bevölkerung kann spätestens mit dem Aufschwung des Internets aus einem deutlich umfangreicheren Angebot auswählen als dies noch vor wenigen Jahrzehnten der Fall war. Fernsehen, Radio, Video-Streaming, Podcast oder Social Media – all diese Optionen in der digitalen Neuzeit sorgten dafür, dass Bücher zunehmend verdrängt wurden.

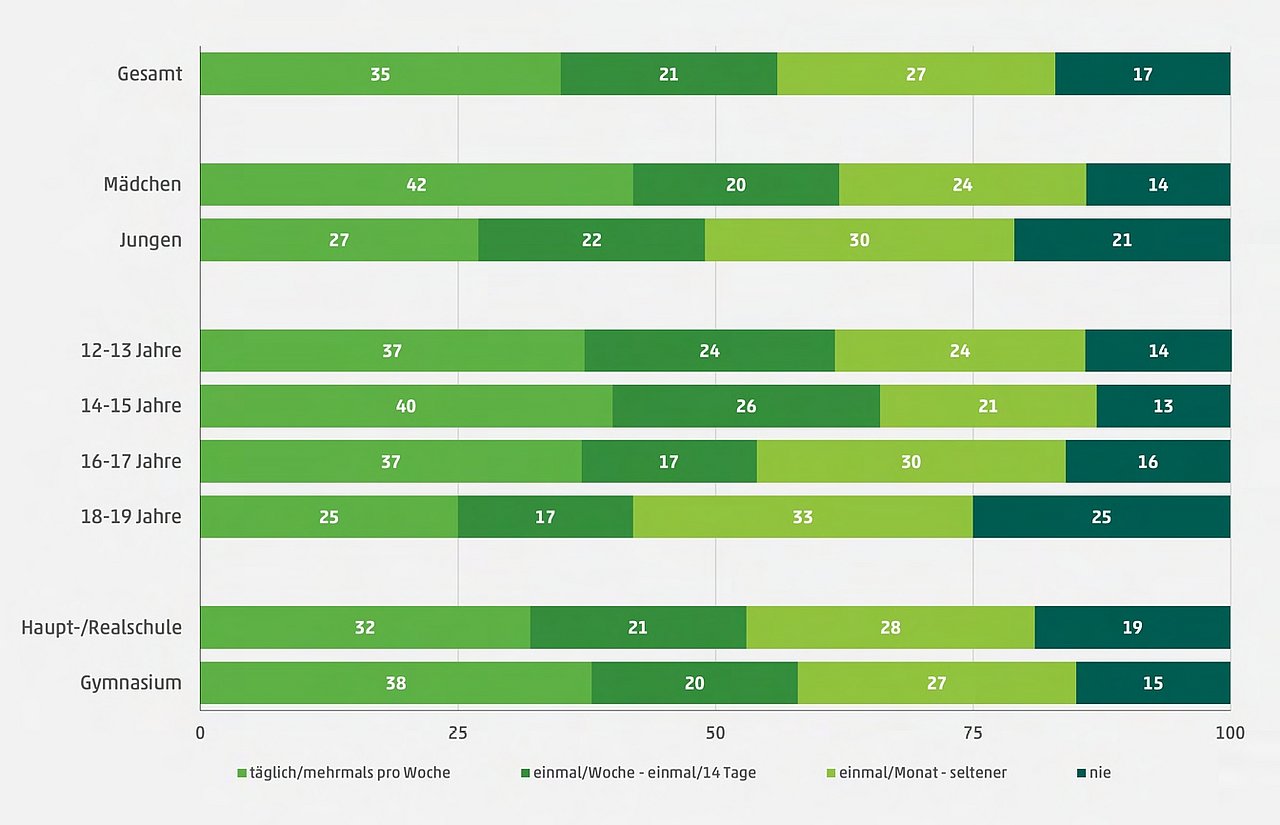

Und dennoch: Bücher haben in den Regalen der Kinder- und Jugendzimmer weiterhin ihren festen Platz. Dies belegen Zahlen aus einer Umfrage des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest (mpfs), einem Kooperationsprojekt der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg und der Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz. In der sogenannten JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) befragte der mpfs im Jahr 2023 insgesamt 1.200 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrer Mediennutzung.

Bücher bleiben wichtig

Immerhin 35 Prozent der Teilnehmer*innen gaben an, regelmäßig ein Buch zu lesen – eine leichte Steigung im Vergleich zu den beiden Vorjahren. Demnach liegt die durchschnittliche Lesedauer pro Tag bei 63 Minuten, ein Plus von 10 Minuten im Vergleich zum Vorjahr. Auffällig ist: Die Zahlen variieren stark, je nach Geschlecht und/oder Bildungsstand. Mädchen lesen demnach deutlich häufiger als Jungen. Während 42 Prozent der Mädchen täglich oder mehrmals die Woche zum Buch greifen, lesen nur 27 Prozent der Jungen regelmäßig. Eine Entwicklung ist jedoch bei allen jugendlichen Lesern gleich: Je älter Kinder und Jugendliche werden, desto seltener greifen sie in ihrer Freizeit zu Büchern.

Auch wenn digitale Medien aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken sind, haben Bücher erwiesenermaßen eine hohe Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Denn die aktive Beschäftigung mit einem Buch steigert nicht nur die kognitive Leistung des Gehirns und die Konzentrationsfähigkeit, sondern schult auch die Vorstellungskraft und das Verständnis von Zusammenhängen. Außerdem wird der Wortschatz automatisch erweitert. Kinder bzw. Jugendliche prägen sich Satzbau und Grammatik ein, nehmen neue Begriffe auf und benutzen diese Wörter anschließend instinktiv im täglichen Sprachgebrauch.

Angebote für den Unterricht:

Nachhaltig durchs Jahr

Wer die 3malE-Kalenderseiten auf einer Reise durchs Jahr durchblättert, kann monatlich spannende Infos rund um Umwelt- und Klimaschutz entdecken.

Terra X History | 15. Jahrhundert – Die Buchdruck-Revolution – wie Gutenberg die Welt verändert

Ihre Leihprodukte

-

{{ product.name }}

Anzahl: {{ product.quantity }}Wunschtermin: {{ product.schedule }}{{ getPriceWithQuantity(product, true) }}